北海道ならではの景色、海や大地の恵みを活かした名産品の数々、冬の部屋の中がとてもあたたかい生活スタイル。いまの北海道には〈らしさ〉がたくさんあります。これらは、どのように生まれ育ってきたのでしょうか。

展示構成

展示物紹介

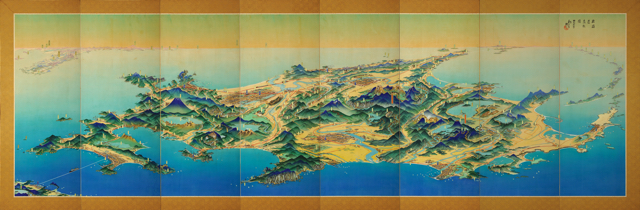

北海道鳥瞰図屏風

北海道鳥瞰図屏風

鳥瞰図とは、鳥が空を羽ばたくように、高いところから地理や風景を見おろすようにえがいた絵画の一種です。この絵は、大正時代の中ごろから昭和20年代にかけて多くの鳥瞰図をえがいた吉田初三郎が1936(昭和11)年に完成させた作品で、屏風として残っています。大きな海、山川と湖、開拓地、都市、鉄道や連絡船、湯けむり、そしてはるか遠くに見える大陸やサハリン(樺太)、千島列島…。見どころは、盛りだくさんです。

農業の王国へ

農業の王国へ

開拓使は広大で寒冷な北海道で畑作を中心とした農業を発展させていくために洋式の農業技術を取り入れ、人材を育てるため札幌農学校を設置しました。その後も、さまざまな品種改良や技術改良に加え、プラウなどの洋式農具を馬にひかせて耕し、収穫は手で行うなど、北海道らしい農法も形作られていきました。このようにして北海道の広大な土地を活かした畑作、稲作、酪農の基礎が築かれ、そしていま、北海道は名実ともに、農業の王国へと成長したのです。

一度に大量のニシンを煮るための大釜

一度に大量のニシンを煮るための大釜

獲れたニシンの多くは、「しめかす」という肥料に加工されました。「ニシンかす」とも言います。この大きな鉄釜は、一度に大量のニシンを煮るためのもので、「ニシン釜」と呼ばれました。ニシン釜の多くは、富山県高岡地方で製造されたものです。高岡と北海道のつながりは古く、江戸時代の後半ごろからすでに、高岡産の鉄釜などが北海道にもたらされて来ました。

昭和10年代ごろの切羽のようす【ジオラマ】

昭和10年代ごろの切羽のようす【ジオラマ】

明治から大正時代の炭鉱では、機械を使わずに人の力で石炭を掘る手掘り採炭が行われていました。採炭の現場ある〈切羽〉では、〈先山〉〈後山〉とよばれる人が数人で1組となって、つるはし、せっとう、たがねなどの道具を使って石炭を掘りました。第一次世界大戦後には、削岩機やコールピック、コールドリルなどの機械が使われるようになり、石炭を効率的に掘れるようになりました。

木くずのつまりを防ぐ「窓」がついたのこぎり

木くずのつまりを防ぐ「窓」がついたのこぎり

この鋸には、木をきる歯の後に、鋸屑をかき集める鬼歯、鋸屑の目詰まりを防ぐ窓(くぼみ)がついています。<窓鋸>などと呼ばれ、それまでの鋸と比べ、鋸の押し引きが軽くなり、硬い木がよくきれる長所がありました。この長所を活かすため、窓鋸のくぼみの数はだんだん増えて、窓鋸の歯は、6枚抜き、4枚抜き、2枚抜きへと進化しました。

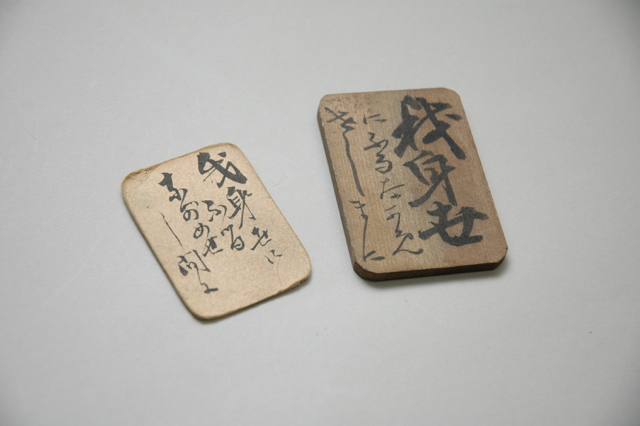

取り札が木板の百人一首

取り札が木板の百人一首

百人一首といえば、藤原定家が小倉山の山荘で選んだとされる小倉百人一首が広く用いられています。北海道では、小倉百人一首の取札として、ホオノキなどの木札に下の句をくずし字で記した〈板かるた〉が使われました。このかるたは、明治中期ごろから農漁村を問わず、冬の室内娯楽として盛んになりました。遊び方は、上の句ではなく下の句を読み上げて、木札を取り合います。この遊び方から〈下の句かるた〉とも呼ばれています。

いろいろな除雪具

いろいろな除雪具

雪はねには、専用のへら状の道具や、鉄製のスコップが使われました。へら状の道具は、木や竹で作られ、〈コスキ〉〈カエスキ〉〈雪かき〉〈ジョンバ〉などと呼ばれました。除雪具には、馬にひかせる〈三角そり〉や雪をふみ固める道具もみられます。1950(昭和25)年ごろになると、鉄道の駅構内を中心に〈雪押し〉という道具が考案されます。この形は、〈ママさんダンプ〉や〈スノーダンプ〉などと商品化され、日本の積雪地域の一般家庭に普及しました。

三等客車のなかをのぞいてみよう

三等客車のなかをのぞいてみよう

客車の暖房には、電熱やスチーム暖房が普及するまで、ダルマストーブやタコストーブなどと呼ばれた石炭ストーブが使われました。このようなストーブ客車は、北海道では1892(明治25)年の冬から使われ始めて、おおよそ80年の間、乗客に親しまれてきました。石炭の補充には、デレッキ、十能、石炭箱の三種の神器が使われました。一方、床にある穴は、掃除の際の掃き出し口でしたが、乗客の中には痰壺として使う人もいたようです。

クマが寄ってこないように吹いたラッパ

クマが寄ってこないように吹いたラッパ

郵便集配人をはじめ、北海道庁の役人、営林署(現・森林管理署)の職員ほか、クマの出そうな危険地域を通行するさまざまな職業人の間で、クマを除けるためのラッパが吹かれてきました。現在、博物館などに残っている〈クマ除けラッパ〉の多くは、このような長さ20㎝ほどの定型化された金属製のものです。とりわけ北海道では、明治時代から昭和30〜40年代ごろまで、必要とされてきたようです。

かつて〈三平汁〉を食べるのに使われていた皿

かつて〈三平汁〉を食べるのに使われていた皿

明治時代から昭和20年ごろにかけて、おもに岐阜県美濃地方で生産された深めの小皿です。北海道などにむけ、大量に出荷されたそうです。どれも同じように見えますが、ウサギ、ウマ、ツル、サクラの花、日の丸の旗など、さまざまな図柄が描かれています。ちなみに、北海道ではいつのまにか「三平皿」という呼び名が定着しましたが、美濃ではこのような小皿を、「生盛」というそうです。

クローズアップ展示

総合展⽰室に8つある、資料や話題を定期的に⼊れ替えて展⽰するコーナーです。

新たに収集した資料や、資料の劣化を防ぐために限られた期間しか展⽰できない貴重な資料も登場します。どうぞお⾒逃しなく!

新しく仲間入りした生活・産業資料たち

展示期間: 2025.12.20(土)–2026.04.09(木)

2022~2024年度にかけて収集した、ある女性が和裁を習う時に作った裁縫ひな形や昭和30年代の子ども用の着物、保険の外交員として働いた女性の仕事用のハイヒールや、その女性の家事の負担を減らすために夫が購入した電子レンジなどを紹介します。 それぞれの資料にまつわる、使った人や受け継いだ人から聞き取ったエピソードもお楽しみください。