クローズアップ展示0

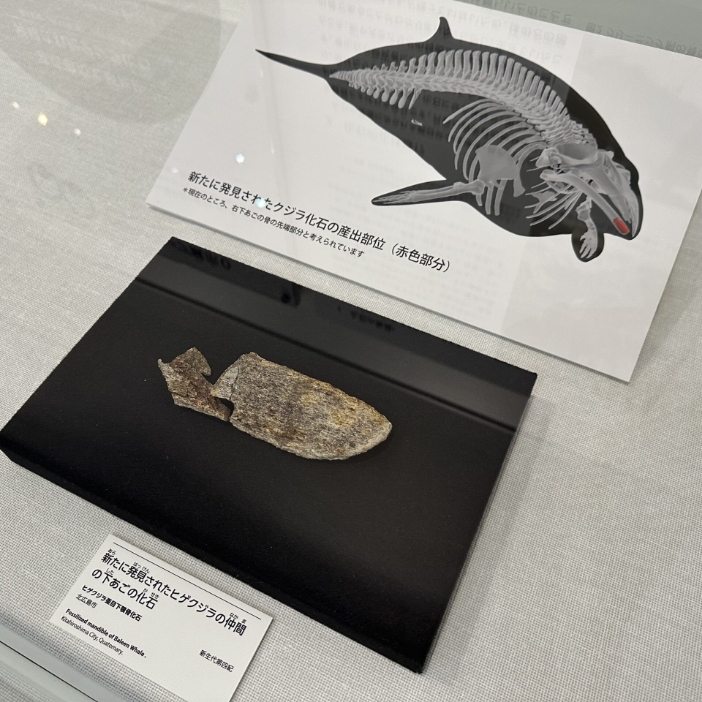

北広島市は、ステラーダイカイギュウ、セイウチ、クジラ、貝などの海 にすむ生き物、ナウマンゾウやマンモスゾウ、バイソンなどの陸にすむ生き物といった、多種多様な古生物がみつかる“化石の宝庫”です。これらの古生物は、地球の歴史の中で最も新しい時代である「第四紀(約258万年前~現代)」に生きていました。ここでは、2020(令和2)年に、北広島市で新たに発見されたクジラの化石を紹介します。

植物化石は地味な印象がありますが、不思議な形の古植物の姿や地質時代の森林の様子、陸上の気温や降水量などの気候条件もわかります。そのような植物化石ですが、北海道から豊富に産出することが知られています。また、地質時代の植物が変質して石炭になることも知られています。ここでは新生代古第三紀始新世(約4,000万年前)の植物化石と、同じ時代の石炭を紹介します。

中生代白亜紀(K:約1億4,500万年前~6,600万年前)と新生代古第三紀(Pg:約6,600万年前~2,303万年前)境界は、恐竜が絶滅し、哺乳類の時代への転換期を保存しており、地球の歴史を考える上で非常に重要な地層です。また、この境界は、東アジアで唯一、北海道の浦幌町で確認できる希少な地層とされています。今回は、2022年10月に当館が作成したK/Pg境界の地層の剥ぎ取り標本を展示します。

クローズアップ展示1

当館所蔵の絵画資料のなかから、アイヌ民族のクマ祭りを描いた作品を展示します。

『蝦夷島奇観』は、松前蝦夷地の旧来の風俗や習慣を後世に伝える目的で、絵図師・秦檍丸が作製した画集です。江戸時代の蝦夷地の様子、とりわけアイヌの人びとの姿や暮らしの風景を多く収めるこの作品は、「異文化」を見る人びとの関心を呼び、さまざまな画家によって模写本がつくられました。 このコーナーでは、当館所蔵の『蝦夷島奇観』模写本のなかのクマ祭りの場面を考察します。 ※12月21日(土)より展示資料の場面替えを行います。

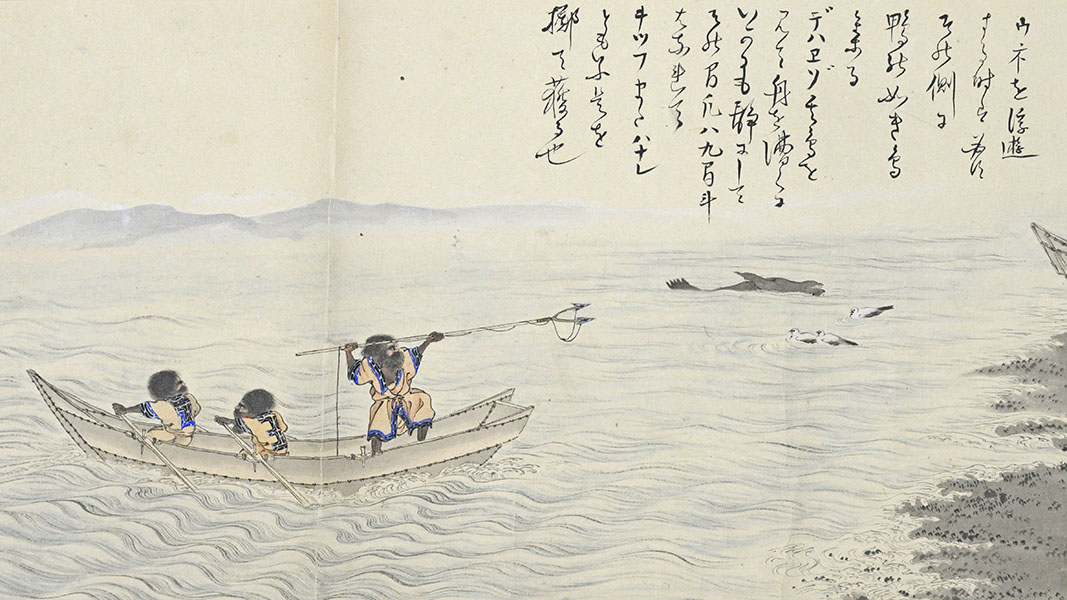

『蝦夷島奇観』は、松前蝦夷地の旧来の風俗や習慣を後世に伝える目的で、絵図師・秦檍丸が作製した画集です。江戸時代の蝦夷地の様子、とりわけアイヌの人びとの姿や暮らしの風景を多く収めるこの作品は、「異文化」を見る人びとの関心を呼び、さまざまな画家によって模写本がつくられました。このコーナーでは、当館所蔵の『蝦夷島奇観』模写本のなかのオットセイ猟の場面を考察します。なお、8月9日(金)より展示資料の入れ替えを行います。

クローズアップ展示2

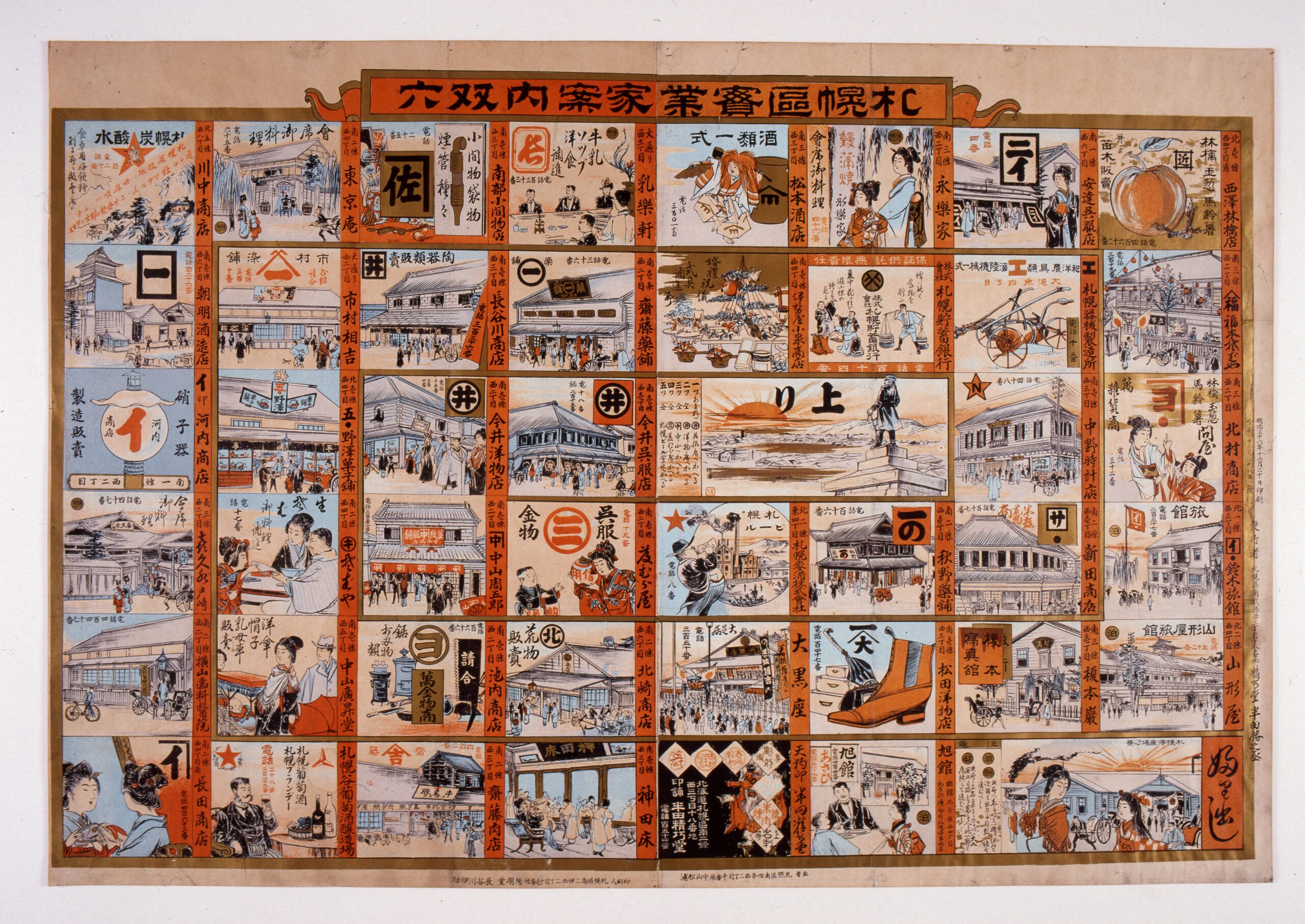

北海道の風景や名産品などをテーマに、江戸時代から昭和時代にかけて作られた双六について紹介します。

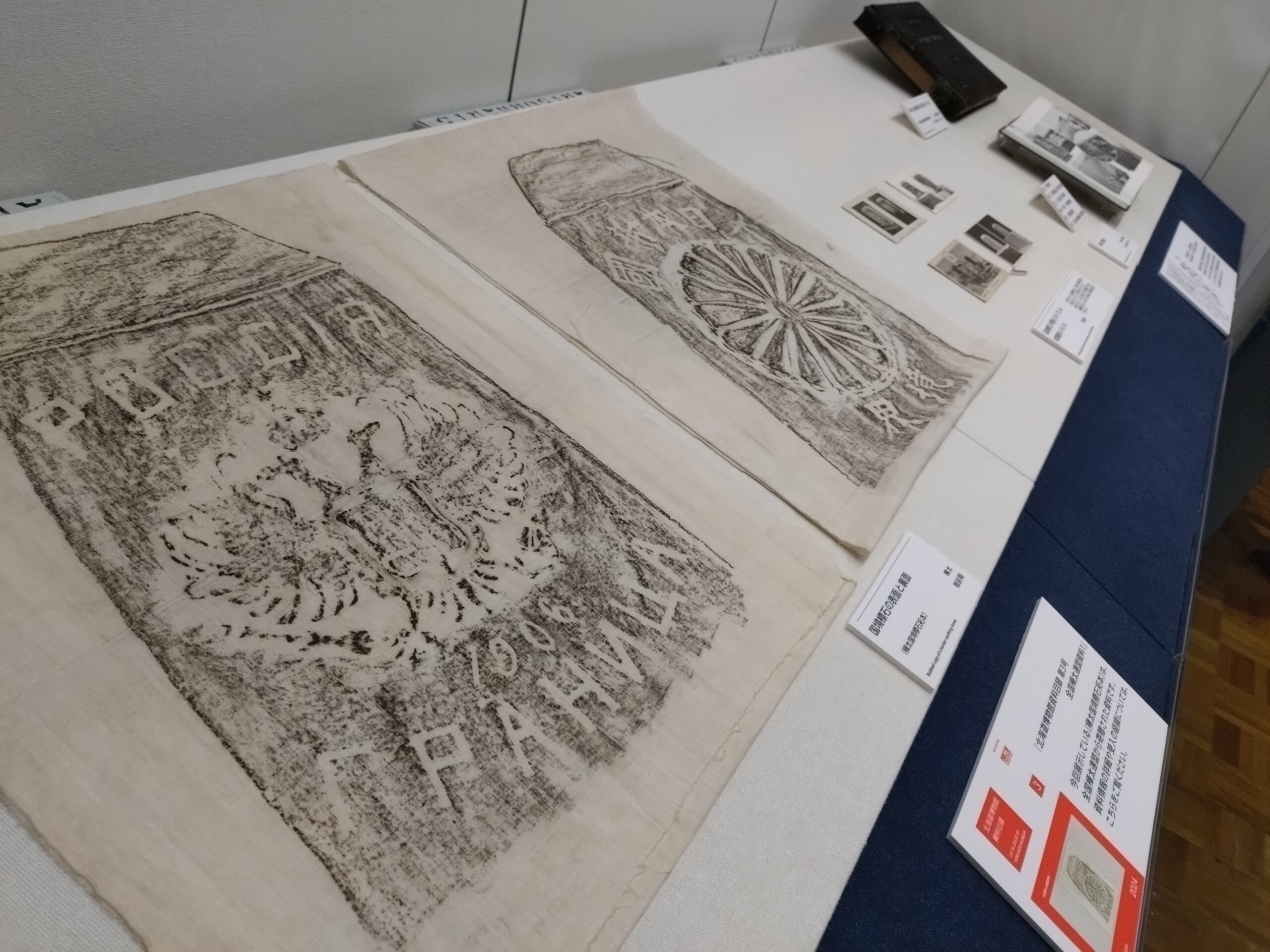

かつて日本には、陸続きの国境がありました。その一つが、1905(明治38)年に日本の領有となった樺太です。北緯50度を境に、北樺太(ロシア領)と接し、その国境上には天測境界標が4ヵ所設置され、これらの標石は樺太を訪れる人々の観光スポットになっていました。 今回の展示では、当館が所蔵している資料から、国境標石の拓本や絵葉書など樺太の国境にまつわる資料をご紹介します。

明治から昭和のはじめ頃にかけて、北海道内には、特に交通網が整っていなかった内陸部を中心に、「駅逓所」と呼ばれる施設が置かれていました。北海道庁から駅逓取扱人を命じられた地域の有力者などが、その地域を通行する旅行者や移住者に対して、宿泊場所や休憩場所、荷物を運ぶための馬などを有料で提供する、という北海道独特の施設です。1947(昭和22)年の制度廃止までに、のべ700か所以上の駅逓所が置かれました。ここでは、北海道博物館が所蔵する駅逓関係の資料について紹介します。

クローズアップ展示3

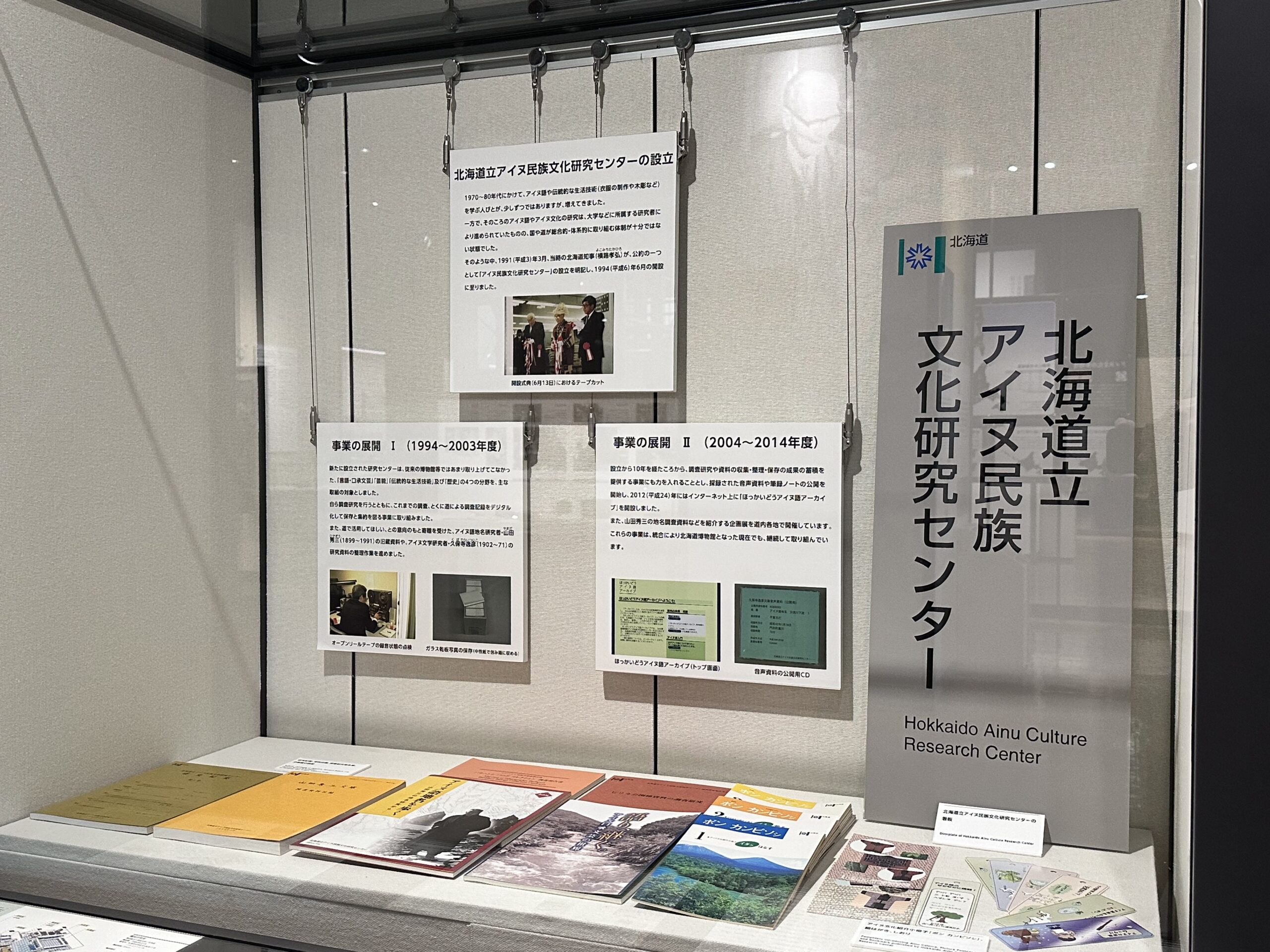

北海道博物館の前身の一つは、1994(平成6)年に設立された北海道立アイヌ民族文化研究センターです。2024年度が開設30周年に当たることから、1994年の開設から2015年3月の統合までの20余りの同センターの歴史を、主な事業を中心に振り返ります。

明治10年代後半になると、それまでほとんどアイヌ民族だけが暮らしていた石狩川中流域にも和人による「開発」が及ぶようになります。道路が開かれ、鉄道が敷かれ、新しい村々が置かれていく一方で、そこに住むアイヌの人々のくらしは大きな変化を余儀なくされていました。現在の江別市にあったサノイベという集落の事例から、その一端を紹介します。

近年、北海道博物館に寄贈されたアイヌ民族に関連する資料について紹介します。博物館資料に新しく仲間入りしたモノたちのお披露目です。

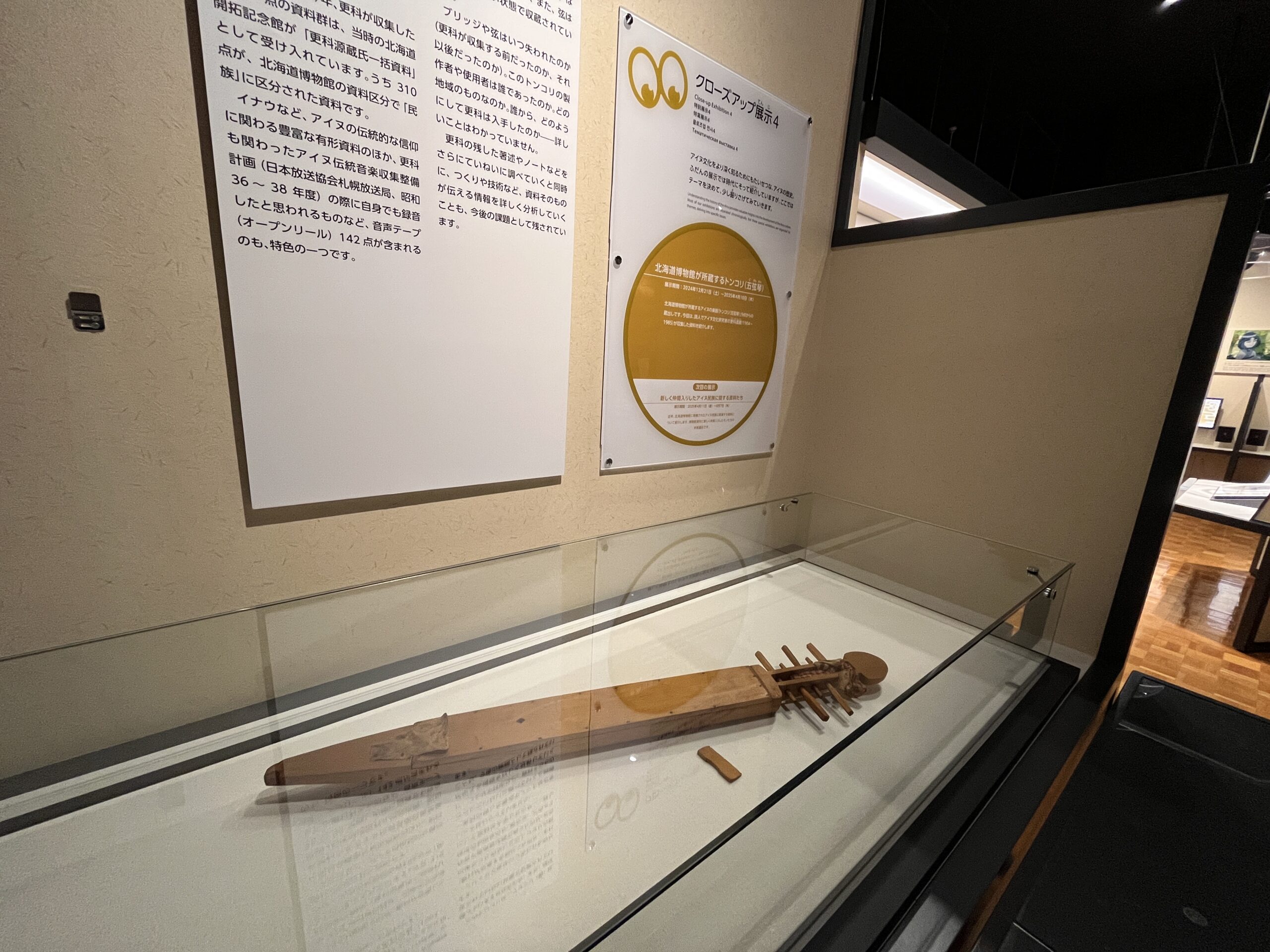

クローズアップ展示4

アイヌの楽器「トンコリ」の蔵出しです。今回は、更科源蔵(1904~1985)が収集した五弦琴を展示します。

測量技師として三信鉄道(現JR東海飯田線)の難工事区間の測量に当たり、また後年には自ら記念館を運営した川村カ子ト(1893~1977)、歌人として、また様々な言論活動を担った人として知られる森竹竹市(1902~1976)について、それぞれの足跡と活動の一端を紹介します。

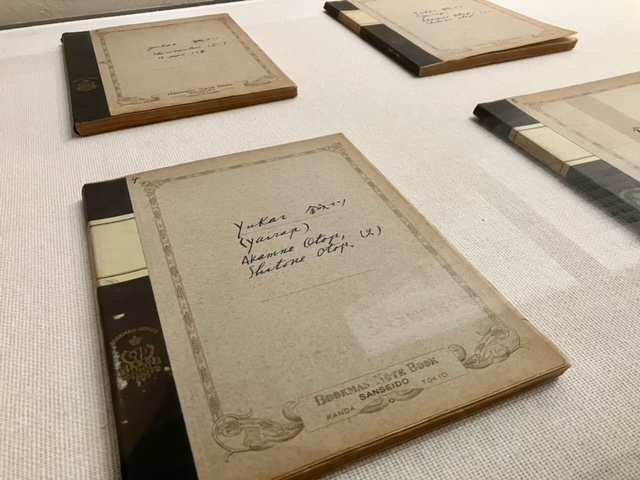

幌別(今の登別市)の金成マツ(1875~1961)がみずからアイヌ語で記した資料から、彼女が自分たちの言葉をどのように表記しようとしていたか、その表記の工夫などをご紹介します。

クローズアップ展示5

鋸(のこぎり)は、昔からわたしたちのくらしに身近な道具として、幅広く使われてきました。 このコーナーでは、伐木用、製材用、大工用、細工用、氷切り用などといった、いろいろな目的で使われる、面白い形の鋸をじっくり観察してみましょう。 かつては、鋸をたくさん使った後、切れ味をよくするための手入れ、<目立て>が欠かせませんでした。しかし今は、使い捨ての鋸が広く使われるようになって、<目立て>が行われることは少なくなりました。<目立て>を再現した映像も見てみましょう。

北海道で馬は、高度経済成長期の前まで、農作業では主な動力として、鉄道のない所では主な交通手段として働きました。馬の苦労を顕彰(けんしょう)して、鞍(くら)や鐙(あぶみ)、蹄鉄(ていてつ)などの馬具をご紹介します。

150年ほど前に宮城県から北海道へ渡った鍛冶職、明珍鉄工所の道具と技術について、聞き取り調査の成果と収集資料を紹介します。

クローズアップ展示6

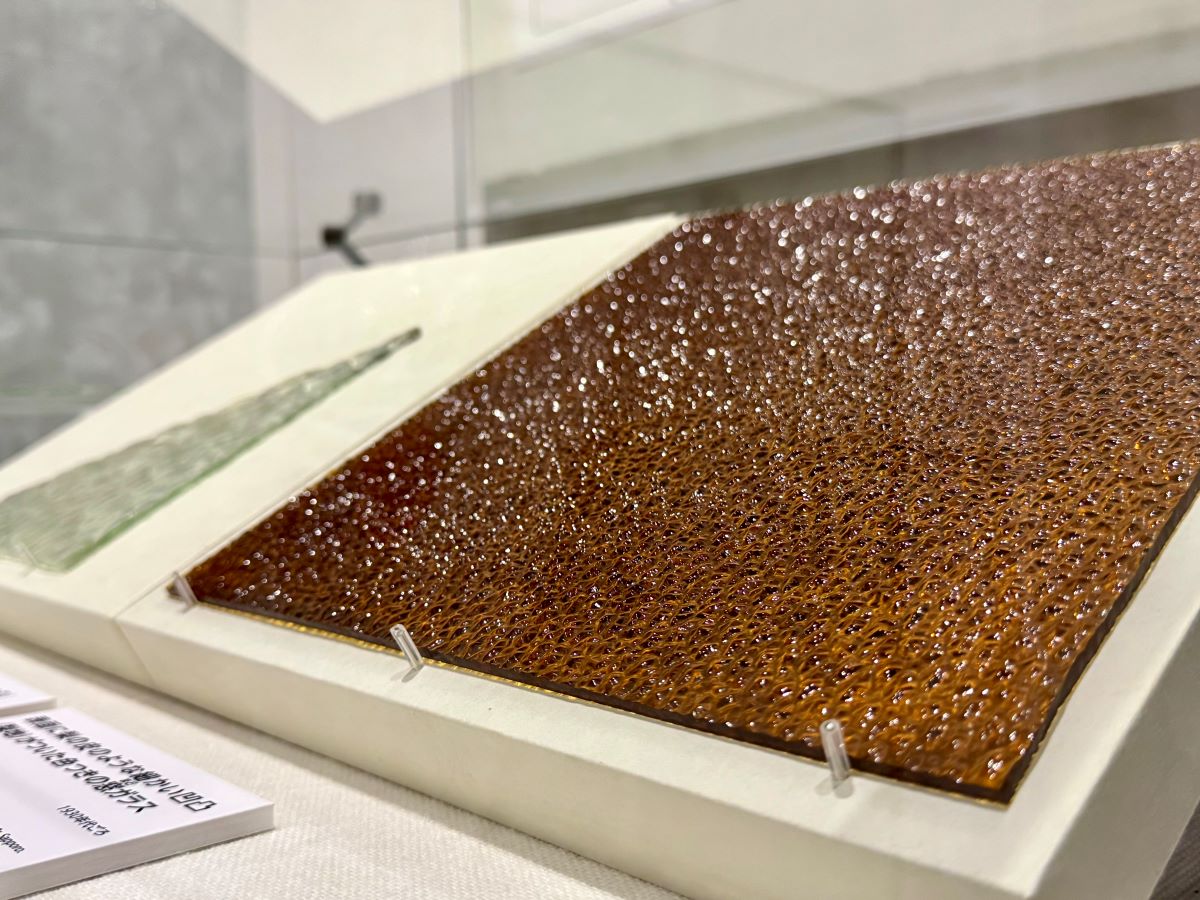

日本における本格的な建築用材としてのガラスは、1800年代後半の西洋文化の流入とともに用いられるようになりました。当初は輸入品が中心でしたが、1900年頃から国内でもガラス製造がはじまり、全国的に普及していきました。1920~30年代には、模様や凹凸のある型板ガラスが製造されるようになり、視線をさえぎる機能性と見た目の美しさからひろく親しまれました。 この展示では、そのような建築に用いられたさまざまなガラスを紹介します。

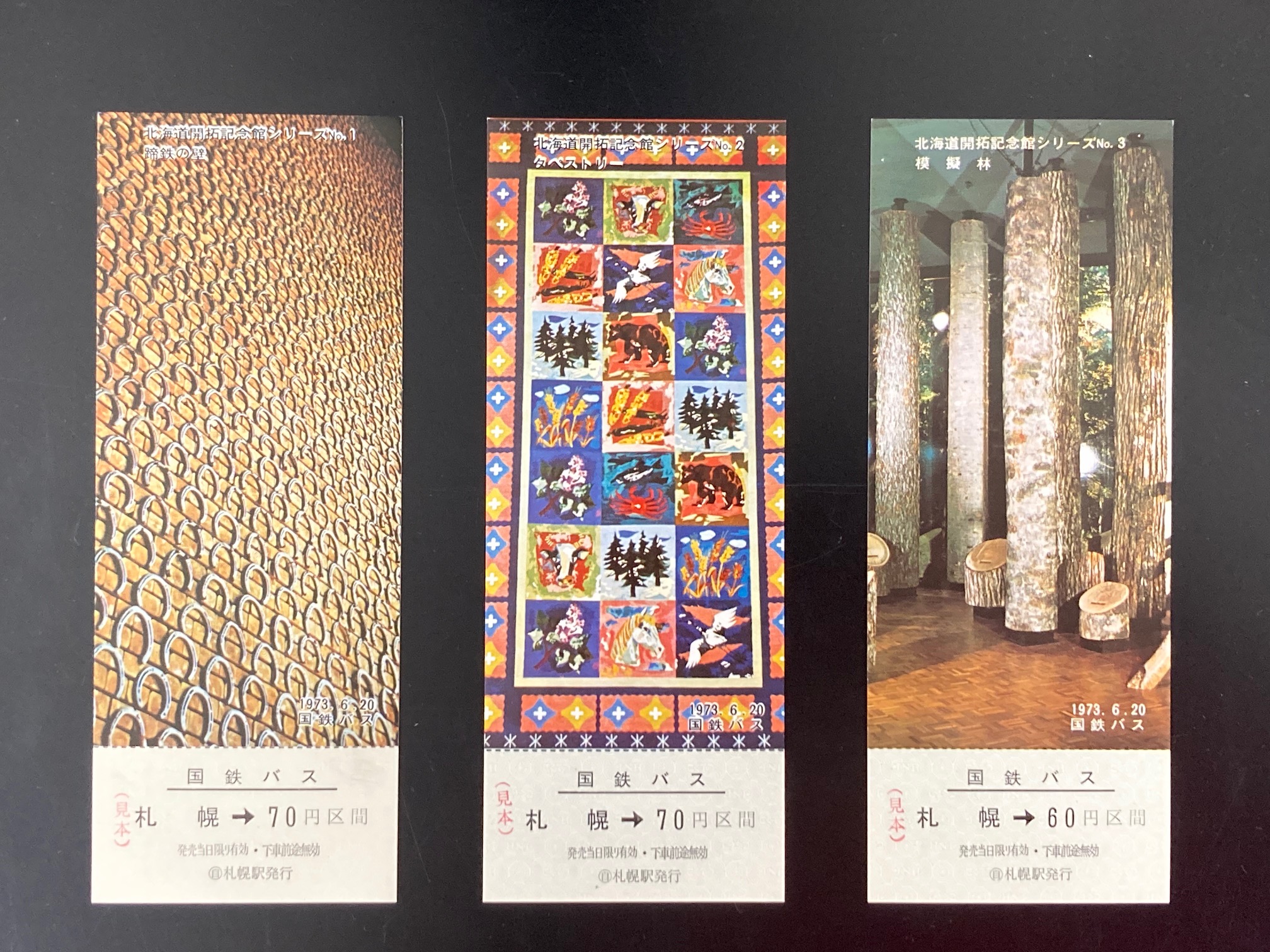

1971(昭和46)年4月15日、当館の前身・北海道開拓記念館の一般公開が始まりました。連日、多くの方が札幌駅を出発する旧国鉄バス(現在のジェイ・アール北海道バス)を利用して、開拓記念館や野幌森林公園を訪れました。当時の案内によると、札幌駅から野幌森林公園までバス運賃は片道70円、所要時間は約40分でした。中心部から乗れば、ちょっとした小旅行を味わえたことでしょう。ここでは、開拓記念館や野幌森林公園を記念して発売された記念乗車券を紹介します。

1900(明治33)年4月に営業を開始し、1998(平成10)年に看板を下ろした「たくぎん」(北海道拓殖銀行)。さまざまな「たくぎん」資料群のなかから、今回は、戦前、北海道拓殖銀行の支店があった樺太(現:サハリン)に関する資料を展示します。北海道拓殖銀行は、1911(明治44)年の北海道拓殖銀行法改正によって、樺太での営業を認められ、終戦時には11の支店がありました。当時の資料から「樺太」を感じていただければと思います。

クローズアップ展示7

中がカラっぽの鳥の骨には、空を飛ぶための秘密がつまっています。飛ぶというと翼に注目しがちですが、今回は胴体に焦点を当てます。胸の骨からトサカのように突き出た竜骨突起は、はばたくための強力な筋肉を支え、U字型の叉骨は、はばたきをバネのようにサポートします。さらに、骨のかたちは飛び方だけではなく、鳴き声にも関係しています。よく鳴くハクチョウとあまり鳴かないハクチョウで、骨のかたちを比べてみましょう。

北海道にはオオルリオサムシとアイヌキンオサムシという宝石のように美しいオサムシが生息しています。赤や青、緑色に輝く色や背面の様々な模様などオサムシの多様性をじっくり観察してみてください。

湿原植物の中には、ホロムイソウ、ホロムイツツジなど、名前に「ホロムイ」とつく種類が7種ほどあります。幌向は、現在は岩見沢市西部の郊外を指す地名です。一見何の変哲もない土地であり、かなりローカルな地名と言えます。このような狭い地域を示す地名を冠した植物が7種もあるのは、なかなか例がないことです。 なぜこのような植物名がつけられたのでしょう? そこには、鉄道の発達と植物調査の歴史が関係しています。