〈歩く宝石〉北海道のオサムシ

展示期間: 2021.04.16(金)–2021.08.12(木)

北海道にはオオルリオサムシとアイヌキンオサムシオサムシという宝石のように美しいオサムシが生息しています。赤や青、緑色に輝く色や背面の様々な模様などオサムシの多様性をじっくり観察してみてください。

リンゴはなぜ赤い? 木の実・草の実の不思議な世界

展示期間: 2020.12.19(土)–2021.04.15(木)

リンゴが赤いのは何のため? ブドウの甘〜いにおいは? 木の実・草の実や、そのタネには、さまざまな色や形のものがあります。不思議な形をしたもの。あざやかな色をしたもの。食べておいしいもの。ふわふわしたもの。トゲトゲしたもの。そこには、植物が子孫をのこすための工夫がかくされています。 いろいろな植物の果実や種子をよ〜く観察して、何のための工夫なのか考えて、そのフシギをのぞいてみましょう。

恐竜と鳥をつなぐ骨

展示期間: 2020.08.14(金)–2020.12.16(水)

ヒトなど多くの動物では左右2本の「鎖骨」が肩と胸をつないでいます。一方、鳥類ではこれが癒合して1本のV字型の「叉骨」になっており翼の動きを助けています。鳥だけにあるとされていたこの骨がティラノサウルスの仲間でも発見されたことが、鳥が恐竜の生き残りであることの証拠の一つになりました。鳥の種類によって異なる不思議なフォルムにご注目ください。

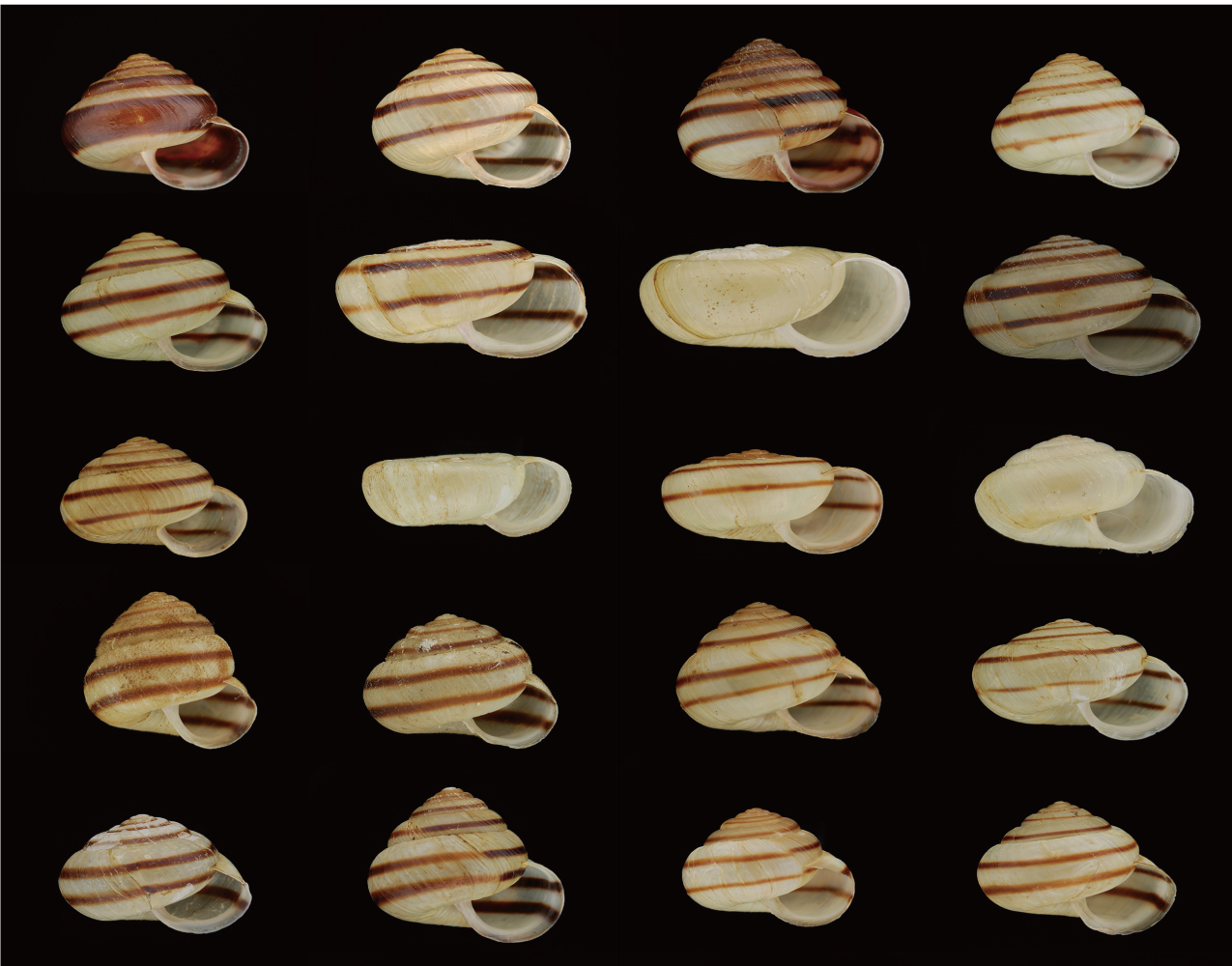

北海道のカタツムリのいろいろ

展示期間: 2020.04.11(土)–2020.08.13(木)

ひとくちに「カタツムリ」と言っても、たくさんの種類がいます。北海道だけでも、殻の直径が4センチにもなる大型のエゾマイマイから、1ミリほどの小さなものまで、その数は60種以上になります。森の落ち葉の下には、よーく目を凝らさないと見えないような、小さな小さなカタツムリが何種もくらしています。 また、カタツムリの仲間は移動が苦手なため、同じ種類でも場所ごとに独自に進化して、色や形が大きく違っている場合もあります。

北海道にいるのいないの?モグラの仲間

展示期間: 2019.12.14(土)–2020.04.10(金)

モグラの仲間は、ミミズや小さな昆虫を補食する哺乳類のひとつのグループです(以前は「食虫類」と呼ばれていました)。モグラといえば、トンネルを掘る姿が一般的なイメージですが、実際に生きたモグラを見たことのある人は意外と少ないかもしれません。というのも、実はトンネルを掘るモグラは北海道には生息していないのです。その代わりに、トンネルを掘るのはあまり得意ではないけれど地面を素早く移動できるトガリネズミというモグラの仲間が4種も生息しています。 ここでは、北海道に住む小さな小さな「モグラ」をご紹介します。

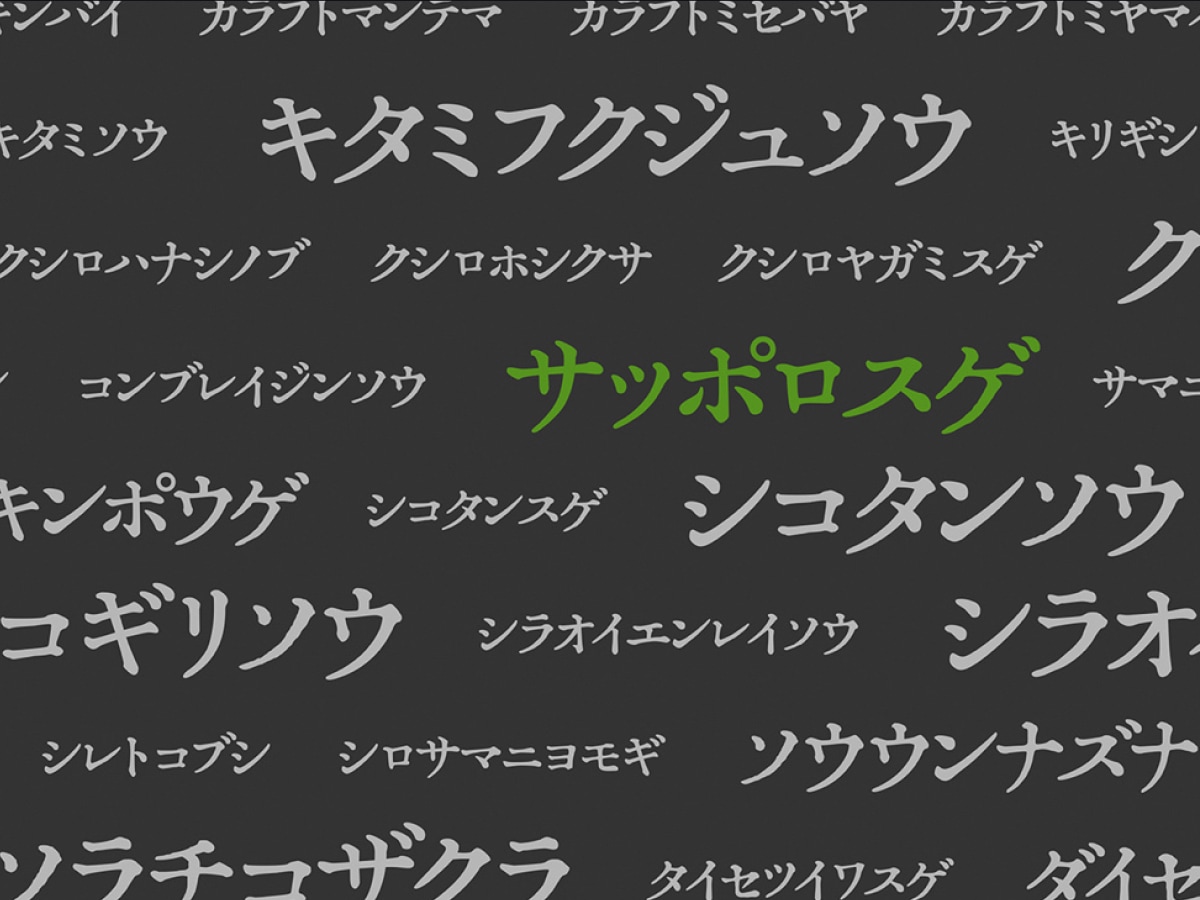

北海道の地名にちなむ植物

展示期間: 2019.08.17(土)–2019.12.11(水)

一般に、動植物の名前には地名がつくものが少なくありません。 北海道に自生する植物にも、地域名や市町村名、山の名前など、地名やそれに類する言葉を名前に含むものがみられます。 そのほとんどは、発見された場所にちなんで名づけられたものであり、その土地の自然環境と関連していますが、実は植物の調査研究史を反映してもいます。 北海道博物館が所蔵する標本から、地名にちなむ種子植物をいくつかご紹介します。