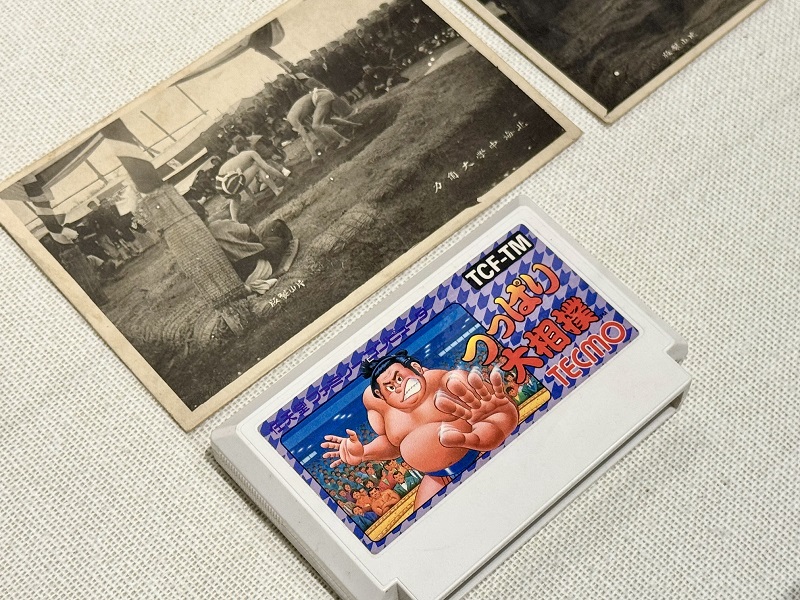

人びとに親しまれてきた相撲

展示期間: 2025.08.08(金)–2025.12.17(水)

土俵上の力士たちの熱戦でおなじみの大相撲。現代では興行のイメージが強い相撲ですが、実はもっと身近な存在だったことをご存知でしょうか。 日本の伝統的な武道のひとつである相撲は、神事にはじまり、神社の境内に土俵をつくって秋祭りなどの年中行事として楽しまれたり、学校の授業などに取り入れられたりと、人びとに長く親しまれてきました。 この展示では、私たちのくらしの近くにあった「親しまれた相撲」の姿を、資料をとおして紹介します。

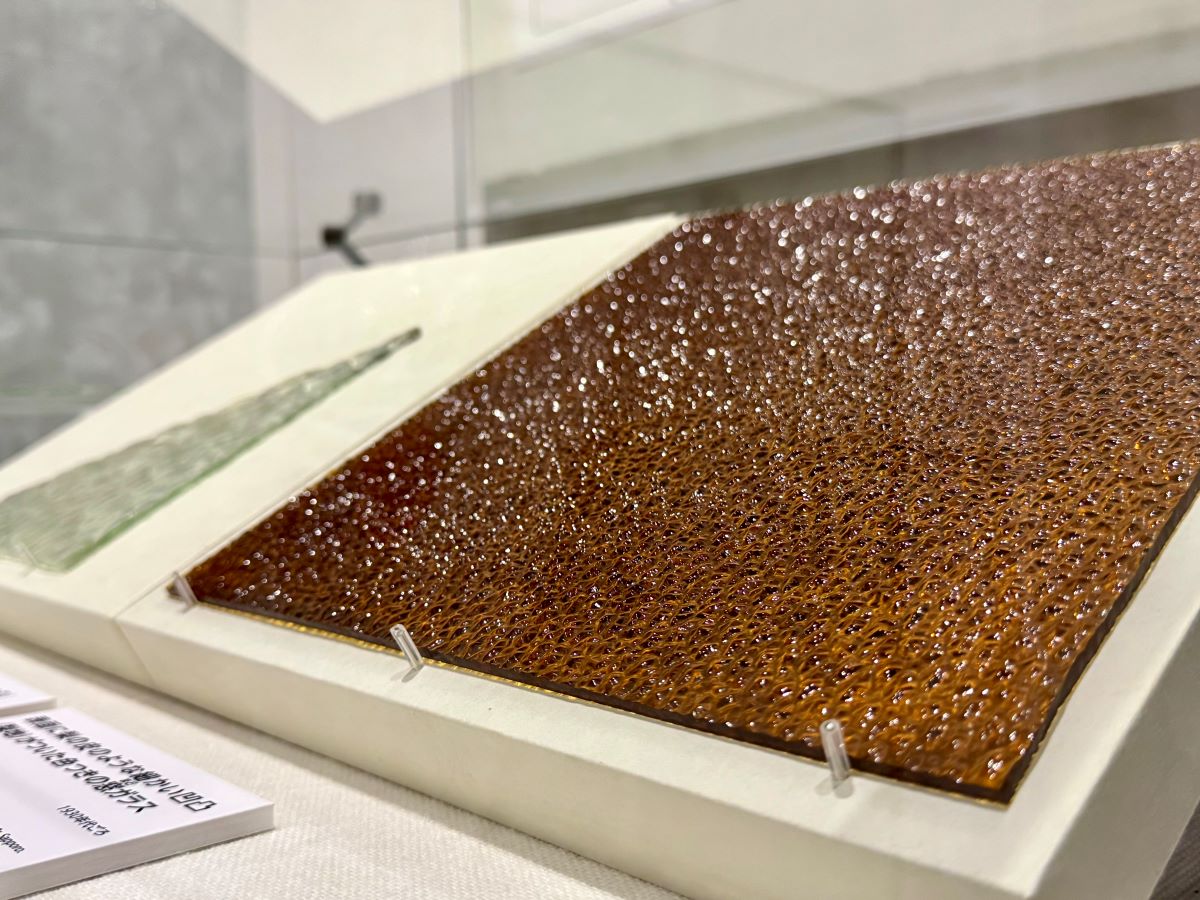

建物を彩るガラス

展示期間: 2024.12.21(土)–2025.04.10(木)

日本における本格的な建築用材としてのガラスは、1800年代後半の西洋文化の流入とともに用いられるようになりました。当初は輸入品が中心でしたが、1900年頃から国内でもガラス製造がはじまり、全国的に普及していきました。1920~30年代には、模様や凹凸のある型板ガラスが製造されるようになり、視線をさえぎる機能性と見た目の美しさからひろく親しまれました。 この展示では、そのような建築に用いられたさまざまなガラスを紹介します。

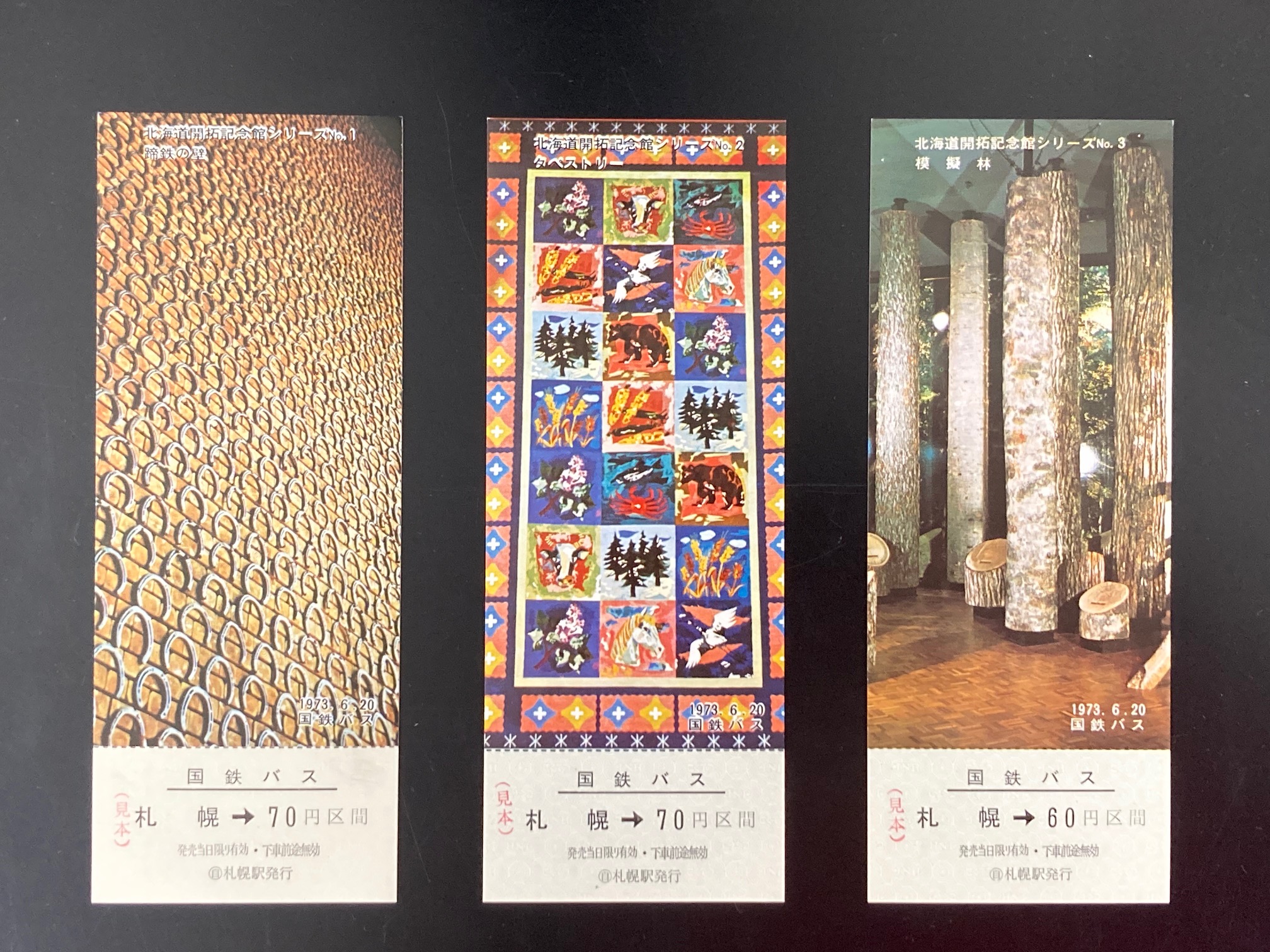

【特別展関連】バスに乗っていこう!

展示期間: 2024.08.09(金)–2024.12.18(水)

1971(昭和46)年4月15日、当館の前身・北海道開拓記念館の一般公開が始まりました。連日、多くの方が札幌駅を出発する旧国鉄バス(現在のジェイ・アール北海道バス)を利用して、開拓記念館や野幌森林公園を訪れました。当時の案内によると、札幌駅から野幌森林公園までバス運賃は片道70円、所要時間は約40分でした。中心部から乗れば、ちょっとした小旅行を味わえたことでしょう。ここでは、開拓記念館や野幌森林公園を記念して発売された記念乗車券を紹介します。

たくぎん(北海道拓殖銀行)

展示期間: 2024.04.12(金)–2024.08.08(木)

1900(明治33)年4月に営業を開始し、1998(平成10)年に看板を下ろした「たくぎん」(北海道拓殖銀行)。さまざまな「たくぎん」資料群のなかから、今回は、戦前、北海道拓殖銀行の支店があった樺太(現:サハリン)に関する資料を展示します。北海道拓殖銀行は、1911(明治44)年の北海道拓殖銀行法改正によって、樺太での営業を認められ、終戦時には11の支店がありました。当時の資料から「樺太」を感じていただければと思います。

レンガ 日本の近代化を支えた建築材料

展示期間: 2023.12.16(土)–2024.04.11(木)

当館の建物にも使われている「レンガ(煉瓦)」。これは、明治の頃、新たな時代の到来とともに全国的に普及した建築材料でした。ひとえにレンガと言っても、私たちがよく目にする「赤レンガ」も材料の土を得る場所や、焼く温度などによって色が違います。さらに、火に強いレンガなど、その用途によっても姿形が変わります。今回の展示では、北海道内で重要な位置づけにあるレンガや、さまざまな姿のレンガを紹介します。

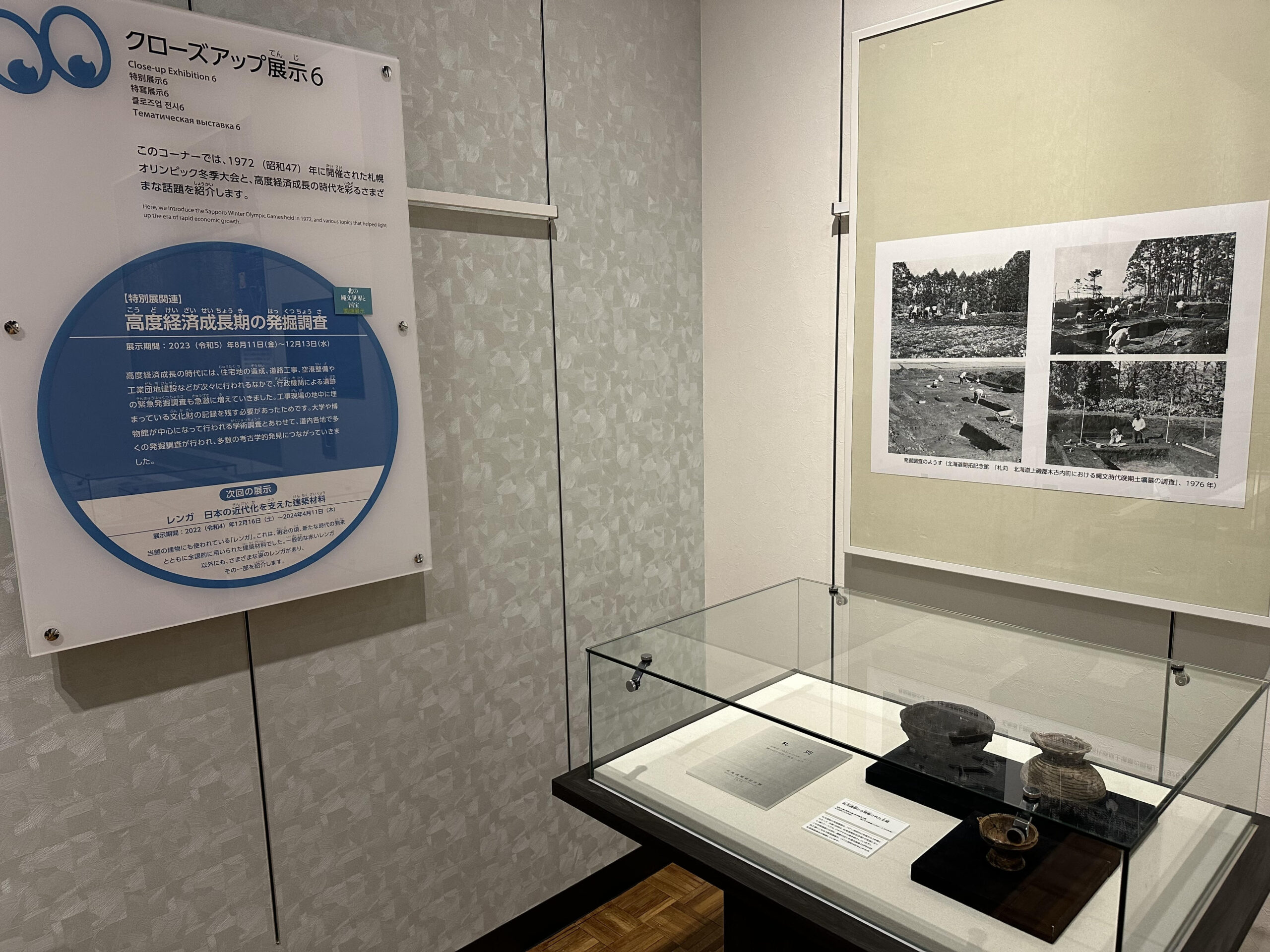

【特別展関連】 高度経済成長期の発掘調査

展示期間: 2023.08.11(金・祝)–2023.12.13(水)

高度経済成長の時代には、住宅地の造成や道路工事、空港整備や工業団地建設などが次々に行われるなかで、行政機関による遺跡の緊急発掘調査も急激に増えていきました。工事現場の地中に埋まっている文化財の記録を残す必要があったためです。大学や博物館が中心になって行われる学術調査とあわせて、道内各地で多くの遺跡発掘調査が行われ、多数の考古学的発見につながっていきました。