新しく仲間入りした生活・産業資料たち

展示期間: 2022.08.12(金)–2022.12.14(水)

2020~2021年度にかけて収集した鋸職人の道具、戦後の札幌市内の様子がわかる写真、福井県からの移住者が持ってきた婚礼用の丸帯などを紹介します。

木造建築をたてる技術と道具

展示期間: 2021.12.18(土)–2022.04.14(木)

2020年(令和2年)、日本で培われてきた木造建築の技術が「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」としてユネスコの無形文化遺産に登録されました。これらの技術は日本全国に広がっており、その地域独自の変化を遂げました。本展示ではその一端として、開拓の村建造物にも見られるような、明治期から昭和期にかけて北海道内の木造建造物に多く用いられた「柾葺き屋根」を取り上げ、材料製作から屋根葺き作業に至るまでの技術と道具について紹介します。

木村捷司の壁画「開拓」制作関連資料

展示期間: 2021.08.13(金)–2021.12.15(水)

総合展示室2階の巨大壁画「開拓」は、今から50年前、北海道開拓記念館(現在の北海道博物館)の開館にあたって、画家の木村捷司によって制作されました。このコーナーでは、壁画を描くために木村が道内各地を取材したときの写真や、壁画制作中のアトリエのようすなど、壁画の制作に関わる資料の数々を紹介します。常設展示されている完成作品とともにご覧ください。

吉田初三郎と北海道

展示期間: 2020.12.19(土)–2021.04.15(木)

総合展示室2階に大きく展示されている「北海道鳥瞰図(複製)」は、大正から昭和にかけて活躍した絵師・吉田初三郎が1936(昭和11)年に描いた作品です。初三郎は、日本全国の鳥瞰図※を制作し、北海道内各地をテーマにした作品も数多く残しました。このコーナーでは、初三郎による鳥瞰図や、名所絵はがきの中から、北海道に関連する作品を紹介します。 ※鳥瞰図とは、鳥が空から地上を見下ろしたように描いた絵のこと

馬追いの道具

展示期間: 2020.08.14(金)–2020.12.16(水)

馬追いとは、山からきり出した丸太を収穫する一連の作業の中で、馬を使って丸太を運搬する林業労働者を指します。トラックやブルドーザなどが普及する以前、北海道の林業の現場では、馬そりを利用して、丸太を集めたり、運んだりする馬追い達が活躍しました。 このコーナーでは、馬追いが使った、重い丸太を効率的に動かしたり、そりに積んだりする、様々な道具をじっくり観察しましょう。これらの道具の使い方を再現した映像も見てみましょう。

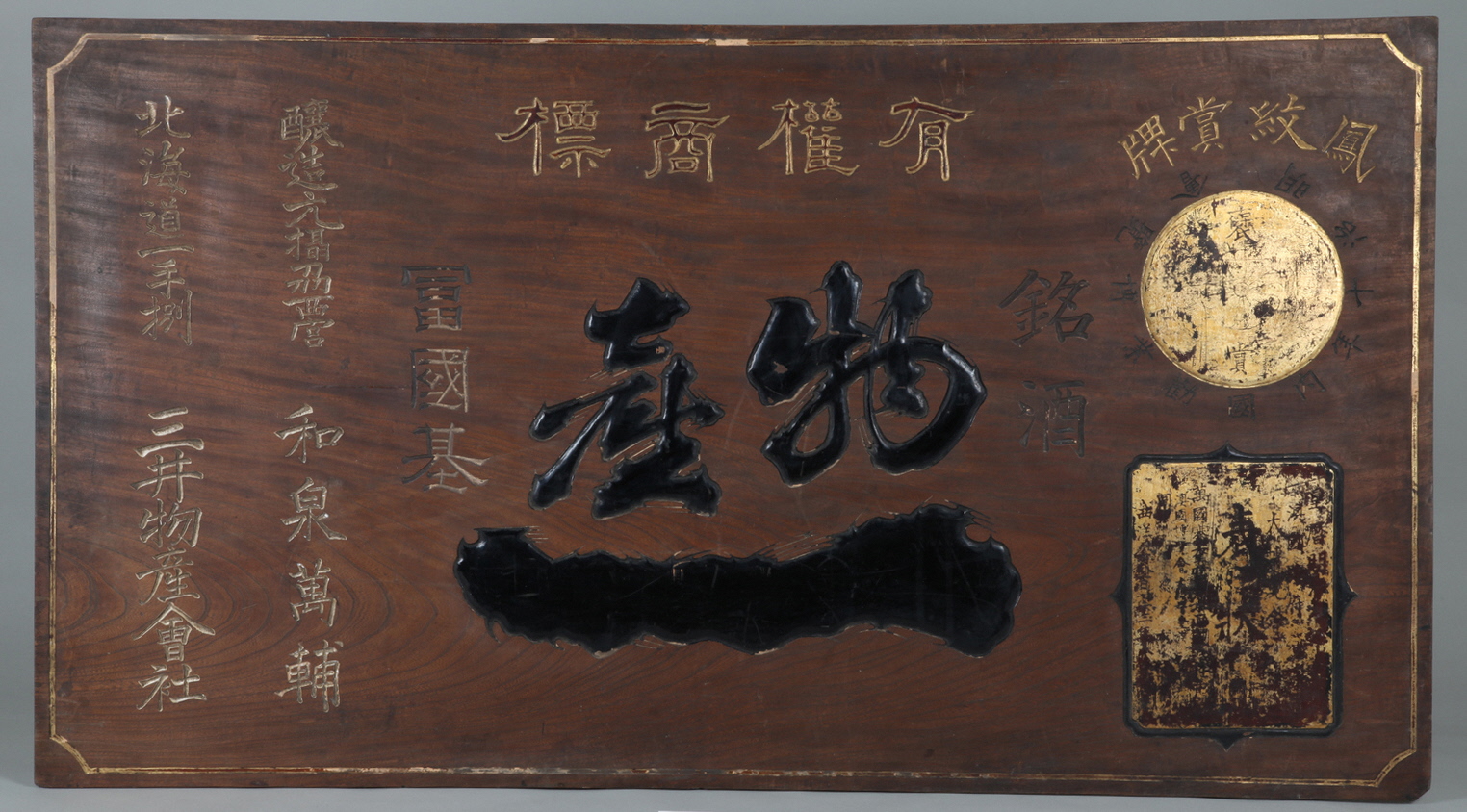

看板あれこれ

展示期間: 2019.12.14(土)–2020.04.10(金)

明治期以降、経済・産業の発展にともなって、さまざまな形・素材の看板が作られ、街を彩ってきました。街ゆく人びとが、その店の名前や販売商品、提供サービスを、「見て、わかる」ように、大きさやデザインが工夫されました。ここでは、当館コレクションの中から、多様な商業看板を紹介します。