祈りの造形 -音吉さんのイナウ

展示期間: 2021.04.16(金)–2021.08.12(木)

幕末の礼文島で生まれ育ち、稚内市抜海を経て晩年は豊富町兜沼のほとりに暮らしていた音吉さん。すぐれたハンターであり、また和人入植者を支えたことでも知られる彼の歩みを、残された資料からたどります。

キーステン・レフシン氏寄贈のアイヌ語資料

展示期間: 2020.12.19(土)–2021.04.15(木)

このたび北海道博物館は、デンマーク・コペンハーゲン大学のキーステン・レフシン名誉教授が1960〜80年代に記録したアイヌ語資料の寄贈を受け、整理作業を進めています。今回は資料の概要と内容、レフシン氏の経歴とアイヌ語調査の歩み、およびこの資料がアイヌ語の研究・学習にもたらす意義を紹介します。

祈りの造形 -キツネ神の舟-

展示期間: 2020.08.14(金)–2020.12.16(水)

アイヌ民族が用いた伝統的なお守りの一つに、神(カムイ)とされる動物の頭骨を用いたものがあります。今回はこうしたお守りについて、白老町で使用されていたキツネの神と、長万部町で使用されていた、キツネの神を安置するための舟を中心に紹介します。

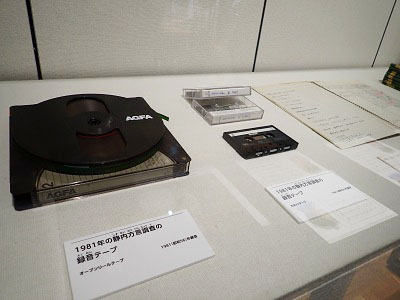

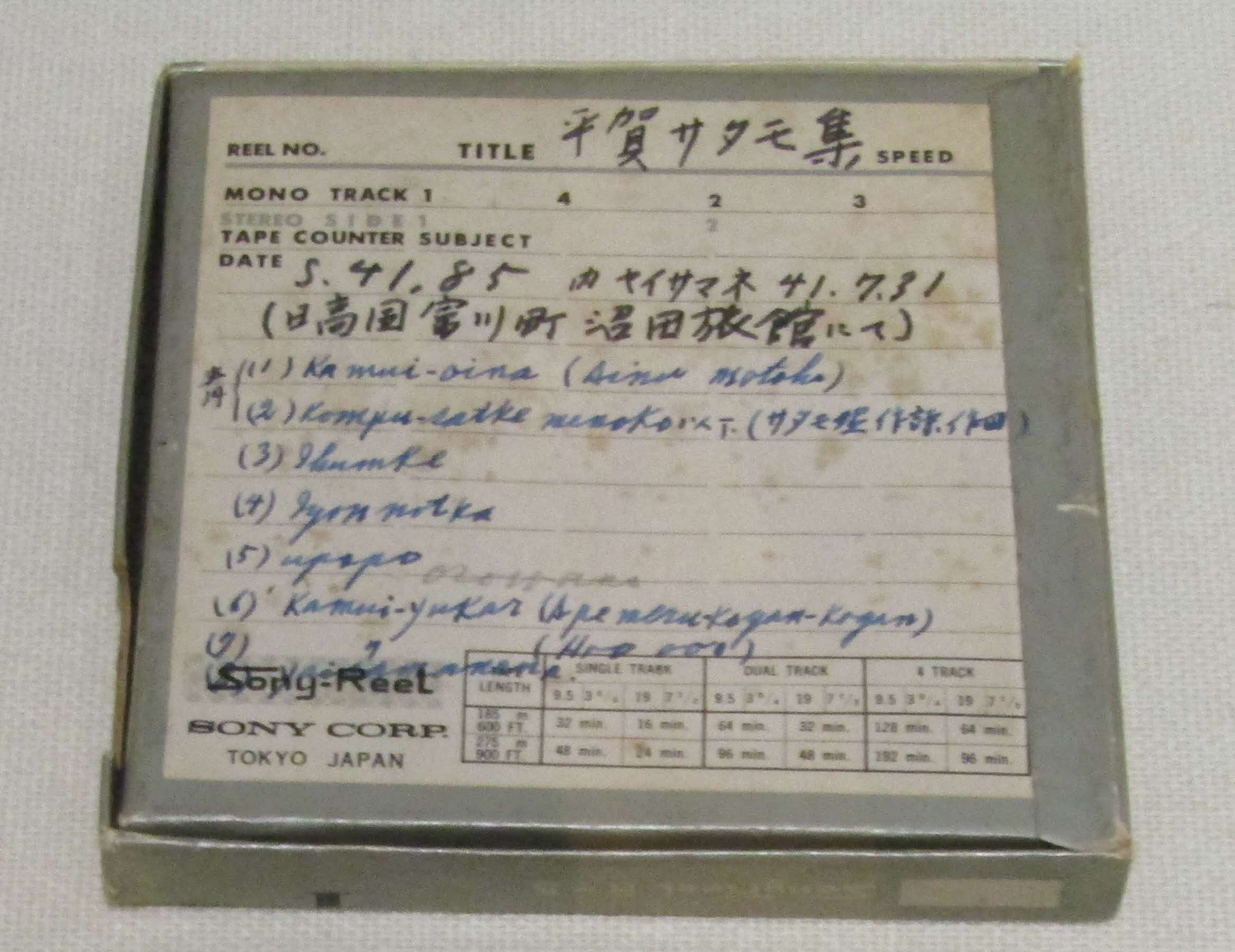

伝承者が生きた近現代 平賀サダさん

展示期間: 2020.04.11(土)–2020.08.13(木)

日高町に生まれ育った平賀サダさん(1895ころ~1972)は、北海道日高地方の沙流川下流域のアイヌ語や伝統文化をよく知る伝承者として、多くの研究者に協力しました。単なる語り手としてだけでなく、他の人が語った物語の翻訳に協力するなど、研究者に多くのことを教え、支えた人でもあります。その平賀サダさんの歩みをたどると、近現代のアイヌの暮らしや、アイヌ語の調査や記録の歴史も見えてきます。ここでは、残された録音やゆかりの人びととの関わりをとおして、平賀サダさんの足跡を紹介します。

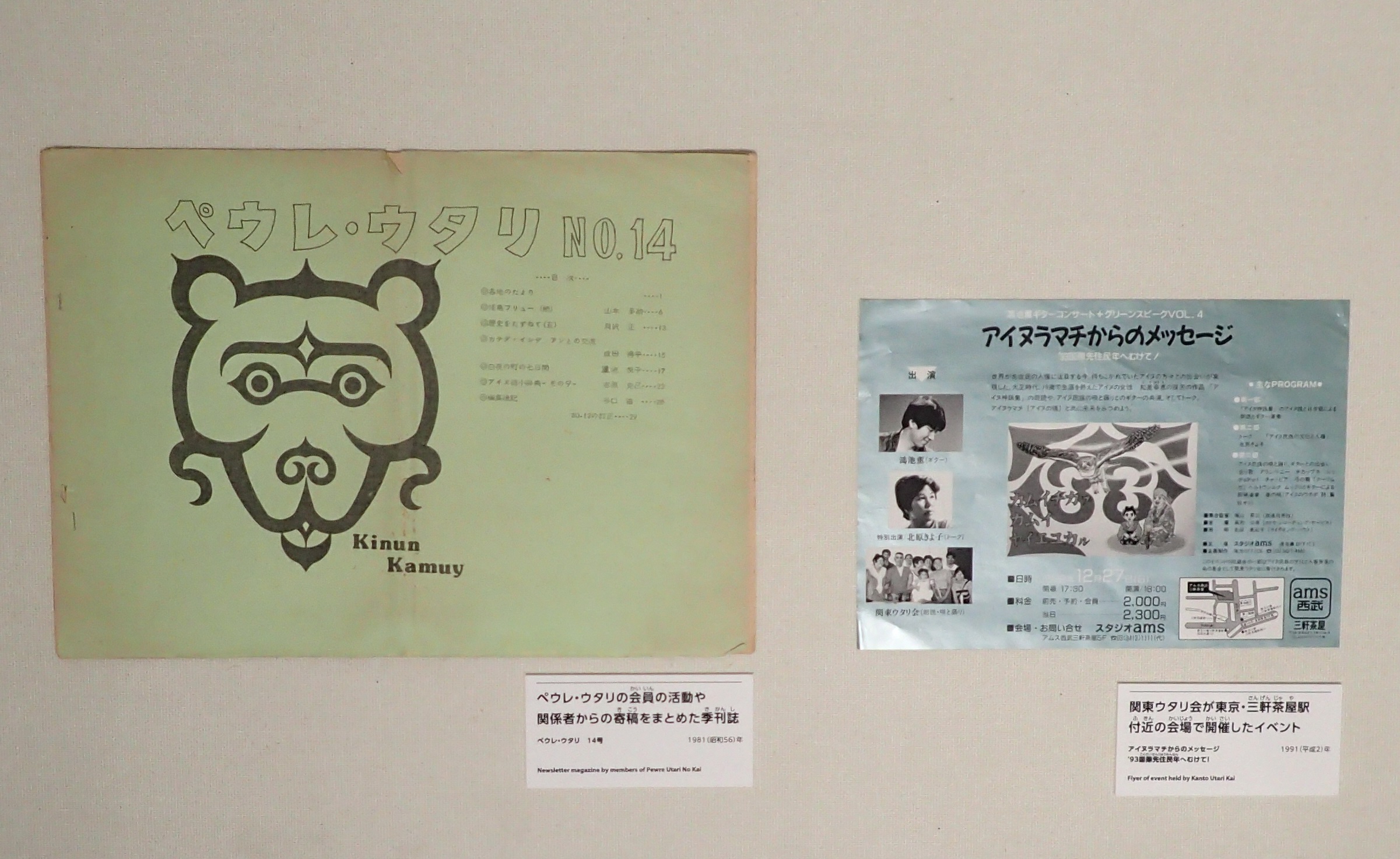

関東におけるアイヌ語勉強会のようす -1980~2000年-

展示期間: 2019.12.14(土)–2020.04.10(金)

アイヌ民族に関する新聞やテレビの報道は、多くは北海道の出来事が取り上げられています。けれども、現在では道外で暮らすアイヌの人びとも多く、その中でも関東地方では、早くからお互いの親睦を図り暮らしを支え合う取り組みや、自分たちの文化を学び伝える活動が続けられてきました。ここでは、あまり知られていないこのような取り組みについて、1980年代を中心に関東におけるアイヌの人たちが自らアイヌ文化を学んでいた様子の一端が伺える資料を紹介します。

渡島半島のアイヌ民族、函館で明治天皇を迎える

展示期間: 2025.04.11(金)–2025.08.07(木)

最近の調査によって、長いあいだ樺太アイヌのものと信じられてきた一枚の写真が、1876(明治9)年7月に明治天皇の奥羽巡幸を出迎えるため函館に集合していた渡島半島のアイヌの人々を写したものであることが明らかになりました。今回の展示では、この写真を詳しく読み解きます。