アイヌ語学習教材のいろいろ

展示期間: 2023.04.14(金)–2023.08.10(木)

国連は、2022~32年の10年間を「国際先住民言語の10年」と定めました。これまでのアイヌ語学習の教材と、それぞれの工夫を振り返りながら、アイヌ語学習のこれまでと現在を紹介します。

萩中美枝さんの仕事

展示期間: 2022.12.17(土)–2023.04.13(木)

北海道様似村(現様似町)生まれの萩中美枝さん(1927~2021)は、1956(昭和31)年に知里真志保と結婚、その頃から夫・真志保の導きもありアイヌ文化の調査の道に進み、各地のアイヌの人々との交流を続け、口承文芸や衣食住に関する生活文化に多くの業績を遺しました。日本口承文芸学会では、北海道・東北支部の理事を務め、アイヌ口承文芸の研究を独自の視点で切り開き、後進の育成に尽力しました。 ゆかりの人々との関わりなどを交えながら、その足跡の一端を紹介します。

受け継がれる手業 二風谷の工芸品

展示期間: 2022.08.12(金)–2022.12.14(水)

アイヌ民族の伝統工芸は、近世から「蝦夷土産」として和人社会に愛好され、近代以降も観光産業と結びつくことで今日まで受け継がれてきた側面を有します。今回は、二風谷に住む工芸家たちが製作した民具を通じ、その「技」を紹介します。

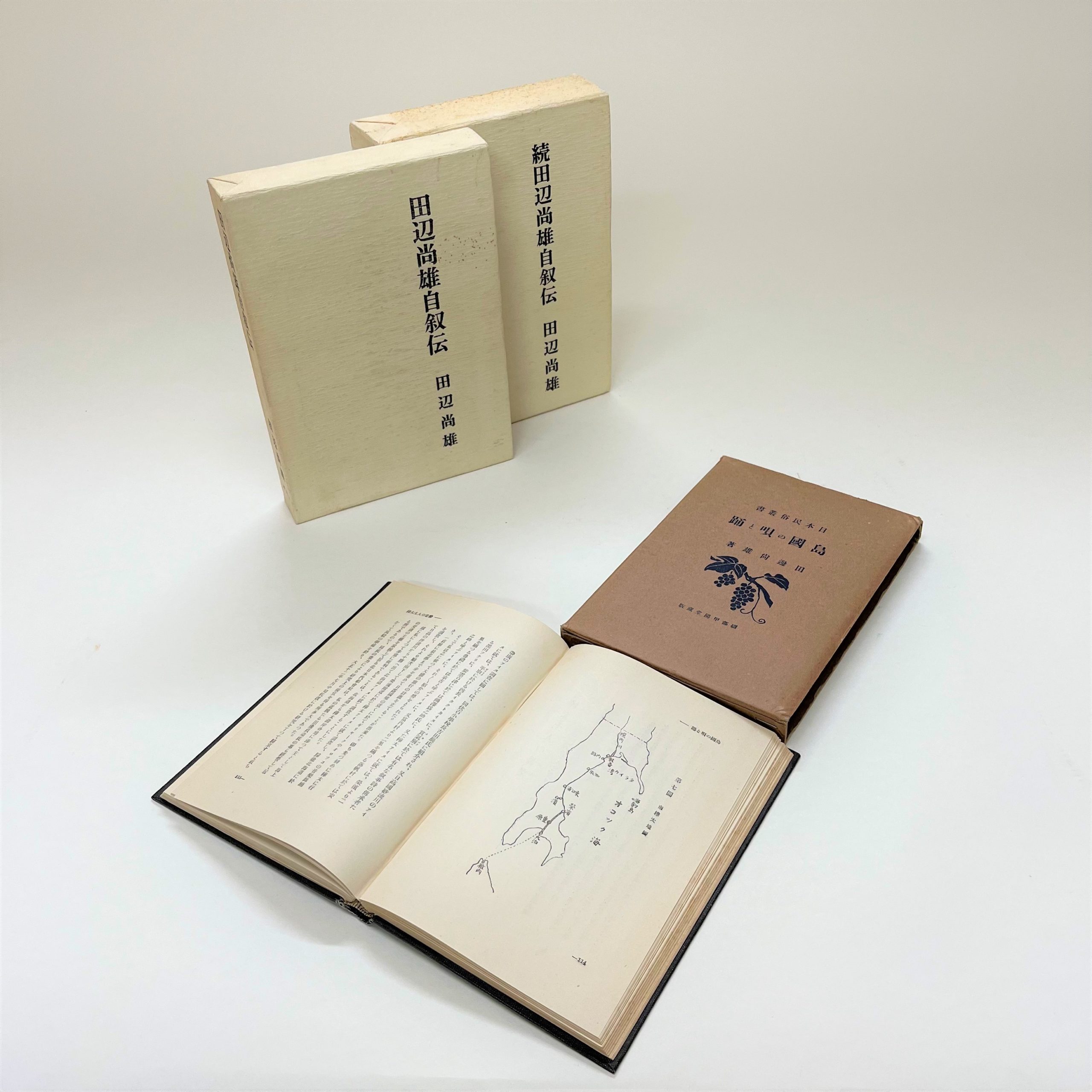

田辺尚雄によるアイヌ音楽の調査記録

展示期間: 2022.04.15(金)–2022.08.11(木・祝)

田辺尚雄(1883~1984)は、明治から昭和にかけての日本における近代的な音楽研究の草分けの一人であり、国内各地や周辺諸国での伝統的な音楽の調査をはじめ多岐にわたる研究を行った学者でした。音楽学者によるアイヌ音楽の録音・調査としては、1923(大正12)年に樺太(今のサハリン)で田辺が行った録音と調査が初めてと言えます。ここでは、田辺の樺太での調査・録音の一端について、紹介します。

久保寺逸彦のアイヌ語辞典

展示期間: 2021.12.18(土)–2022.04.14(木)

久保寺逸彦(1902~1971)は、長年にわたってアイヌの口承文芸や宗教儀礼の録音や筆録を積み重ね、翻訳と訳注を付ける基礎的な研究に力を注ぎました。研究の基となった資料は、文書、音声・映像、写真、図書などと多岐にわたります。しかし、貴重な調査資料のうち、久保寺の生前に公刊されたのはごく一部です。今回は久保寺が遺した多くの資料のなかから、没後に刊行されたアイヌ語辞典と、その元になった資料をあわせて紹介します。

「水」や「湿地」のアイヌ語地名ー山田秀三の地名調査資料からー【特別展関連】

展示期間: 2021.08.13(金)–2021.12.15(水)

知床半島の根もとにある斜里町の「斜里」、日高の沙流川の「沙流」、佐呂間町の「佐呂間」……いずれも、アイヌ語で葭などが生える湿原などを意味するサル(sar)に由来する地名です。このような、湿地・湿原や水などに関わるアイヌ語に由来する地名を、アイヌ語地名研究の第一人者である山田秀三氏(1899-1992)の資料を通して紹介します。 ※第7回特別展「あっちこっち湿地」関連