新選組永倉新八の養父 松前藩医杉村介庵

展示期間: 2023.06.16(金)–2023.08.10(木)

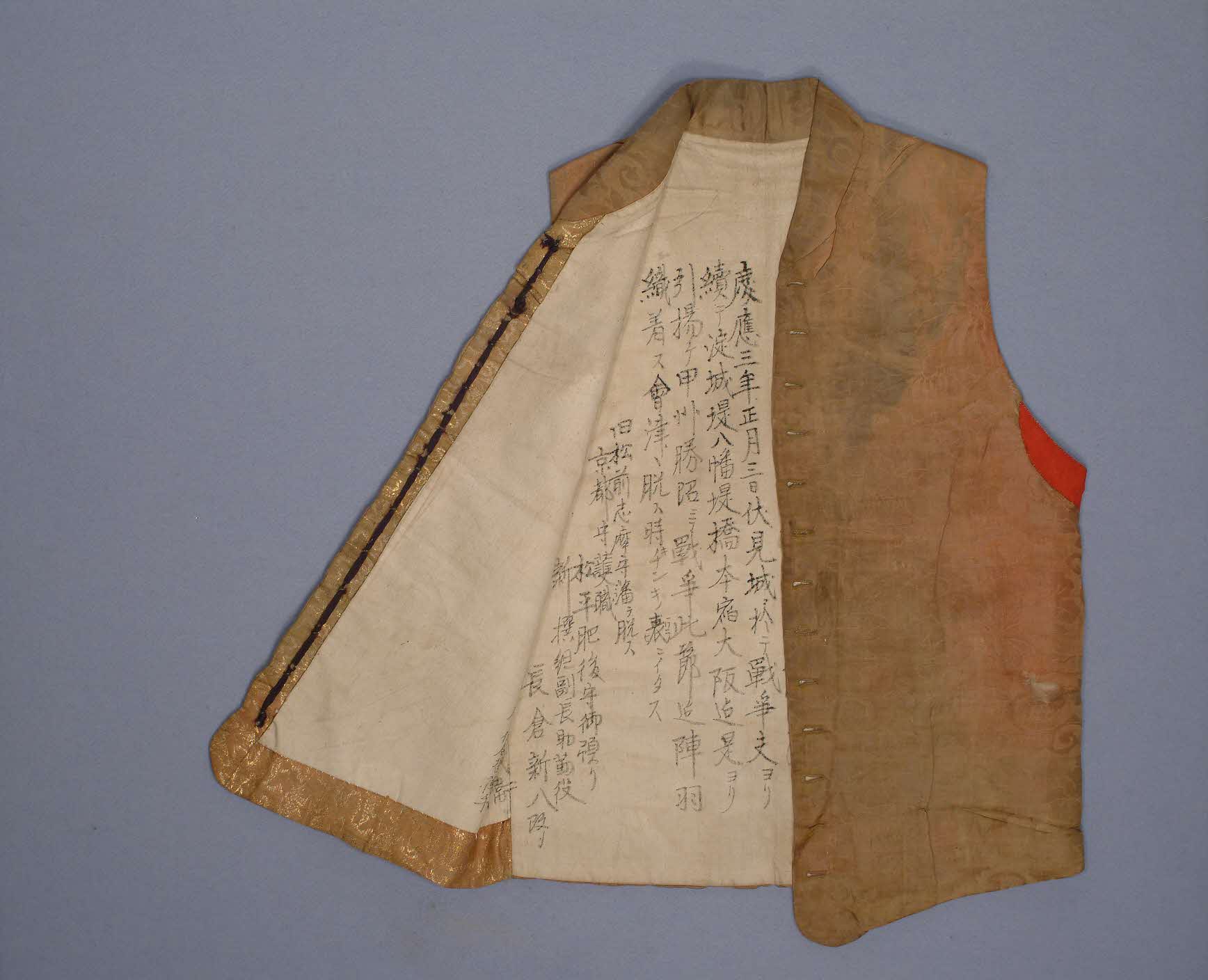

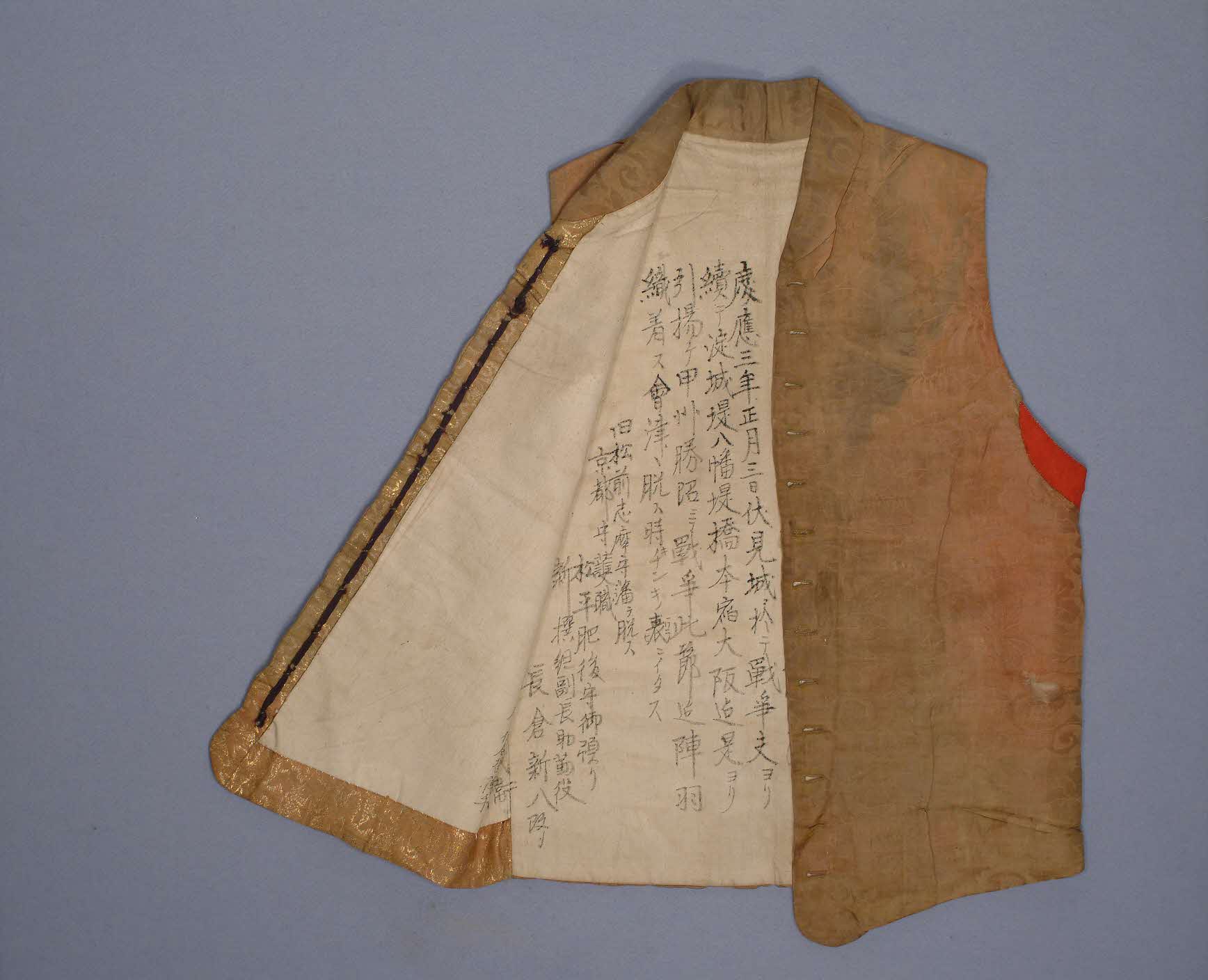

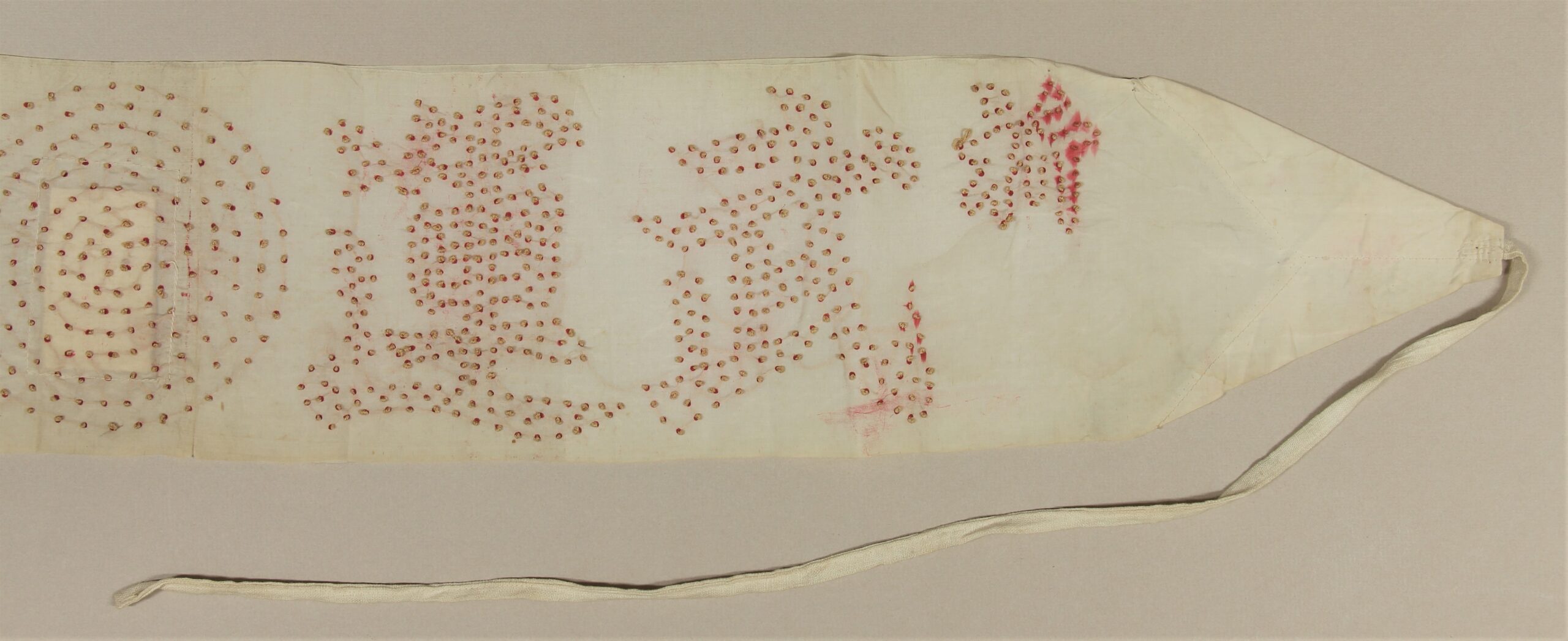

幕府お抱えの剣客集団・新選組の幹部隊士として幕末の京都で剣をふるった永倉新八は、明治維新後の1871(明治4)年、松前藩の医師・杉村家の聟養子となって杉村義衛と名前を改めました。生まれ育った松前藩の江戸藩邸を19才の時に飛び出して新選組に参加した新八が、再び松前藩に戻ることができたのは、家老・下国東七郎の世話があったと伝えられています。今回は、新八が聟養子に入った松前藩医・杉村家にゆかりの資料について紹介します。

新選組の元幹部隊士 永倉新八

展示期間: 2023.04.14(金)–2023.06.15(木)

新選組は、幕末の京都で江戸幕府に敵対する浪士たちを取り締まった、幕府お抱えの剣客集団です。その幹部隊士の一人、永倉新八(1839〜1915)は、江戸で働いていた松前藩家臣の次男として生まれ、明治維新後は松前藩の医者・杉村家の聟養子となって杉村義衛と名前を変えるなど、北海道にゆかりの深い人物です。多くの幹部隊士が幕末から明治維新期の動乱のなかで命を落としましたが、大正時代まで生きた永倉は、新選組の活動を後生に語り継いだ生き証人といえます。

新しく仲間入りした歴史資料たち

展示期間: 2023.02.17(金)–2023.04.13(木)

北海道博物館には、毎年、道民の方々などから、北海道の自然・歴史・文化にゆかりのある、さまざまな「資料」をご寄贈いただいています。それらの新着資料は、貴重な文化財として、既に収蔵されている18万件あまりの資料とともに、「収蔵庫」という専用の場所で将来にわたって大切に保管されつつ、展示や調査研究など、さまざまな機会で活用されることになります。ここでは、近年、新しくご寄贈いただいた歴史資料について紹介します。

北海道開拓にゆかりの歴史資料たち

展示期間: 2022.08.12(金)–2022.10.13(木)

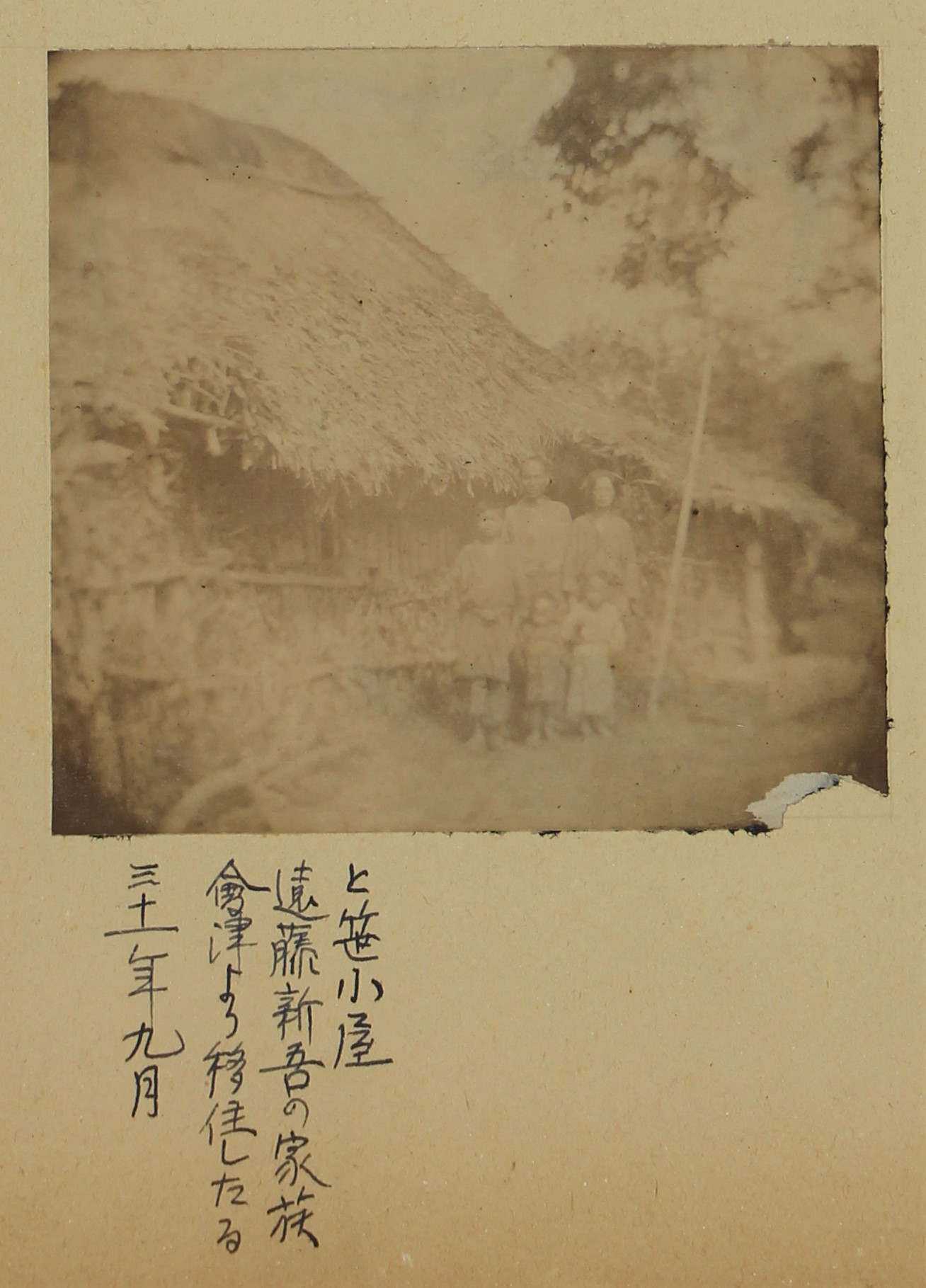

日本各地から北海道へ移住してきた人びとは、本州以南とは異なる慣れない気候や風土の中で、うっそうとした森林を切り開いて住居や田畑をつくるなど、さまざまな苦労を重ねながら、新しい土地での生活を築いていきました。ここでは、北海道博物館が所蔵する、北海道開拓にゆかりの文書資料や記録資料について紹介します。

北海道の引札あれこれ

展示期間: 2022.12.17(土)–2023.02.16(木)

引札とは、商店などの宣伝のために作られた「ちらし」のことです。江戸時代における浮世絵の伝統を受け継ぎ、美人画のように色鮮やかで人目を引くようなデザインのものなど、主に大正時代まで、さまざまな引札が全国各地で作られ、お得意さまに渡されたほか、店頭や街頭などでも配られました。ここでは、北海道博物館が、弥永北海道博物館で知られる研究家・収集家の弥永芳子さんから寄贈を受けた資料群(弥永コレクション)にある、明治から大正時代にかけて北海道内で作られた約40点の引札から、その一部を紹介します。

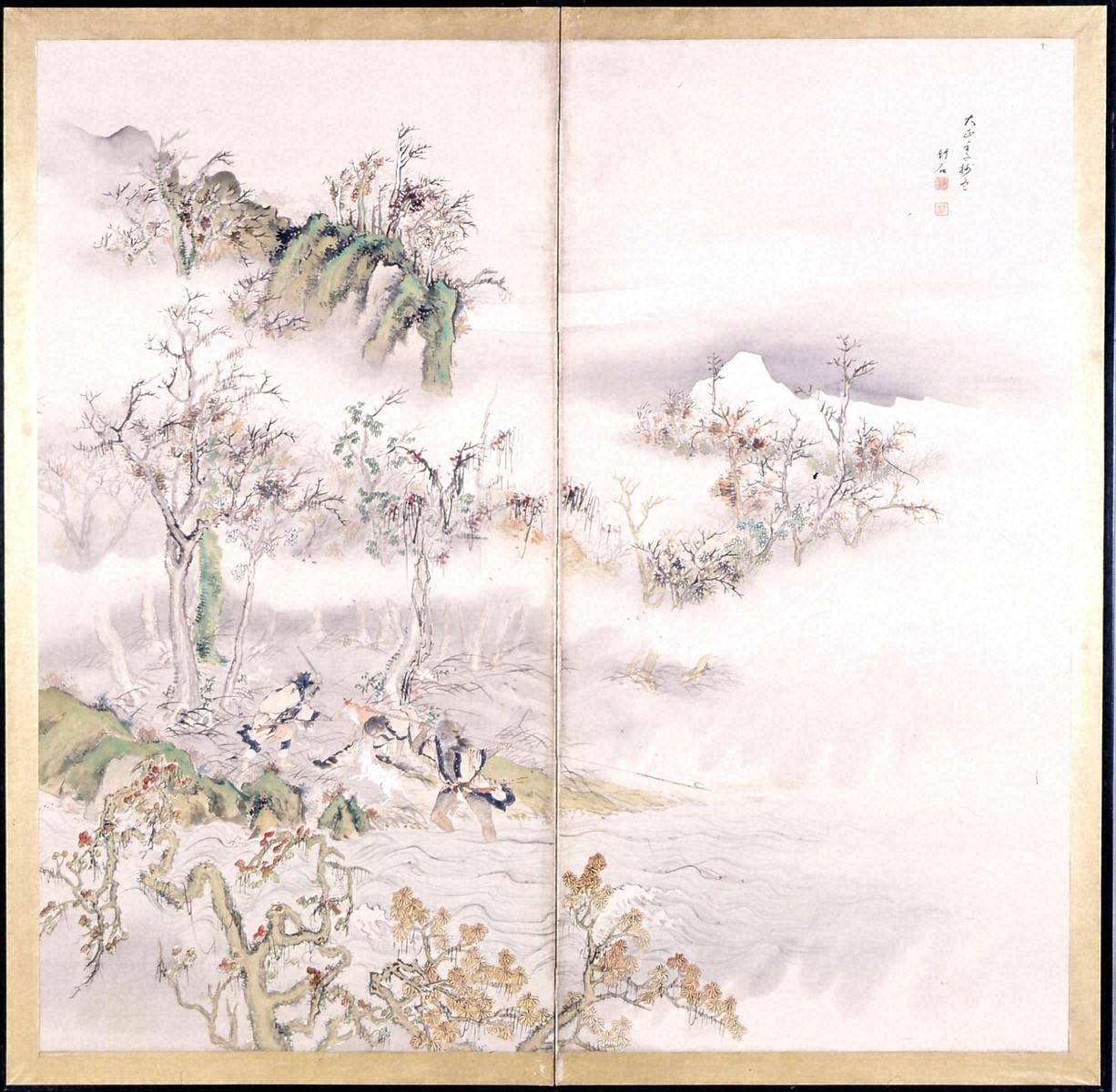

木戸竹石の《鮭漁図屏風》

展示期間: 2022.10.14(金)–2022.12.14(水)

木戸竹石は、明治から大正にかけて北海道や青森で活動した日本画家です。竹石は、アイヌの人びとの生活のようすをテーマにした作品を多くのこしました。今回のクローズアップ展示では、晩秋から初冬の鮭漁をえがいた、《鮭漁図屏風》(1912・大正元年制作)をご紹介します。