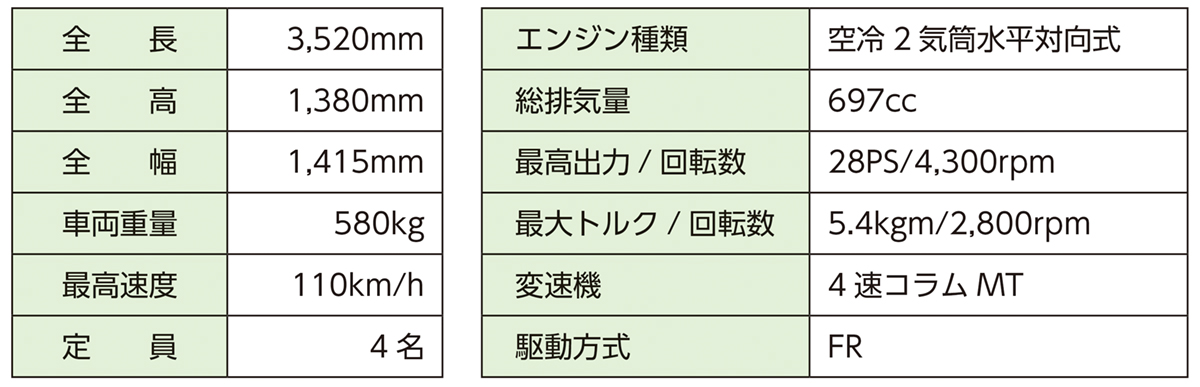

1961(昭和36)年6月にトヨタ自動車工業株式会社(当時、以下「トヨタ」)から発売されたのが、「パブリカ」(UP-10型)です。車名は一般公募で決まりました。主要スペックは別表のとおりで、価格は当時の金額で38万9,000円。この年10月の国家公務員上級甲種(大学卒)職員の初任給が1万4,200円でしたから(『続値段の明治・大正・昭和風俗史』、週刊新聞編、1981年)、車の購入は夢の物語という時代。それでも、発売当時は、破格の安さであると大きな話題になりました。

優れた実用性を誇りながらも価格を抑えることができたのは、ヒーターやラジオ、燃料計やサイドミラーでさえも標準装備から外すなど、徹底したコスト削減に努めた結果でした(当時の基準では、サイドミラーの非装備は合法)。

パブリカはさまざまな派生モデルが追加発売されていきます。なかでも、1963年(同38)年7月に登場した「パブリカ・デラックス」(UP-10D型)は、この車の販売台数を大きく向上させるきっかけになりました。第4テーマで展示・紹介しているのが、まさにこのモデルです。発売当初の標準型と比べて、リクライニングシートやラジオ、ヒーターなどを装備し、内装にはクロームメッキ(光沢のある銀白色に輝く加工)が施されたモールディングが採用され、大型バンパーなどの装飾も追加されるなど、「デラックス」らしい仕様となりました。

パブリカが誕生する背景には、政府が掲げた「国民車構想」という考えがありました。

1955(昭和30)年5月、通商産業省(現在の経済産業省)が「国民車育成要綱案」を発表します。この要綱案で掲げる国民車の条件は、①最高時速100km以上、②定員4人、③エンジン排気量350~500cc、④燃費30km/ℓ以上、⑤販売価格25万円以下、などが含まれる厳しい内容でした。この条件を満たす自動車を国内メーカーから募り、試験を通して量産に適した1車種を選び出し、財政資金を投入して育成を図るという狙いがありました。メーカーにとってはあまりにも難しい条件だったため、この構想は実現しませんでした。トヨタは独自の要件を考えて小型車の開発を進め、開発されたのがパブリカでした。

このような背景をもとに誕生したパブリカですが、想定していたほどには販売台数を伸ばすことはできなかったといいます。

「国民車構想」を元に開発が始まり、販売に至るまでの数年間の間に国内の経済成長が予想以上に進んだ結果、パブリカの装備はあまりにも質素すぎたのです。国民の「夢」である自動車であるからには、実用性・経済性に加えて、「夢」のある高級感をともなう車であることが求められる時代になっていたのでした。

この新たな「夢」に応えるためにトヨタが開発したのが、カローラでした。

-

参考:

「トヨタ自動車75年史」

https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/ 『世界「失敗」製品図鑑「攻めた失敗」20例でわかる成功への近道』、荒木博行、日経BPマーケティング、 2021年)