北海道の百貨店

展示期間: 2025.12.20(土)–2026.02.12(木)

日本の百貨店の歴史は、1905(明治38)年1月、三越が「デパートメントストア宣言」を主要な新聞各社の広告に掲載したことからはじまります。北海道では、明治期に創業した丸井今井や五番館などの百貨店が、多くの道民によって親しまれてきました。今回の展示では新着資料を含めた、当館に収蔵されている百貨店に関する資料を紹介するとともに、その歩みを振り返ります。

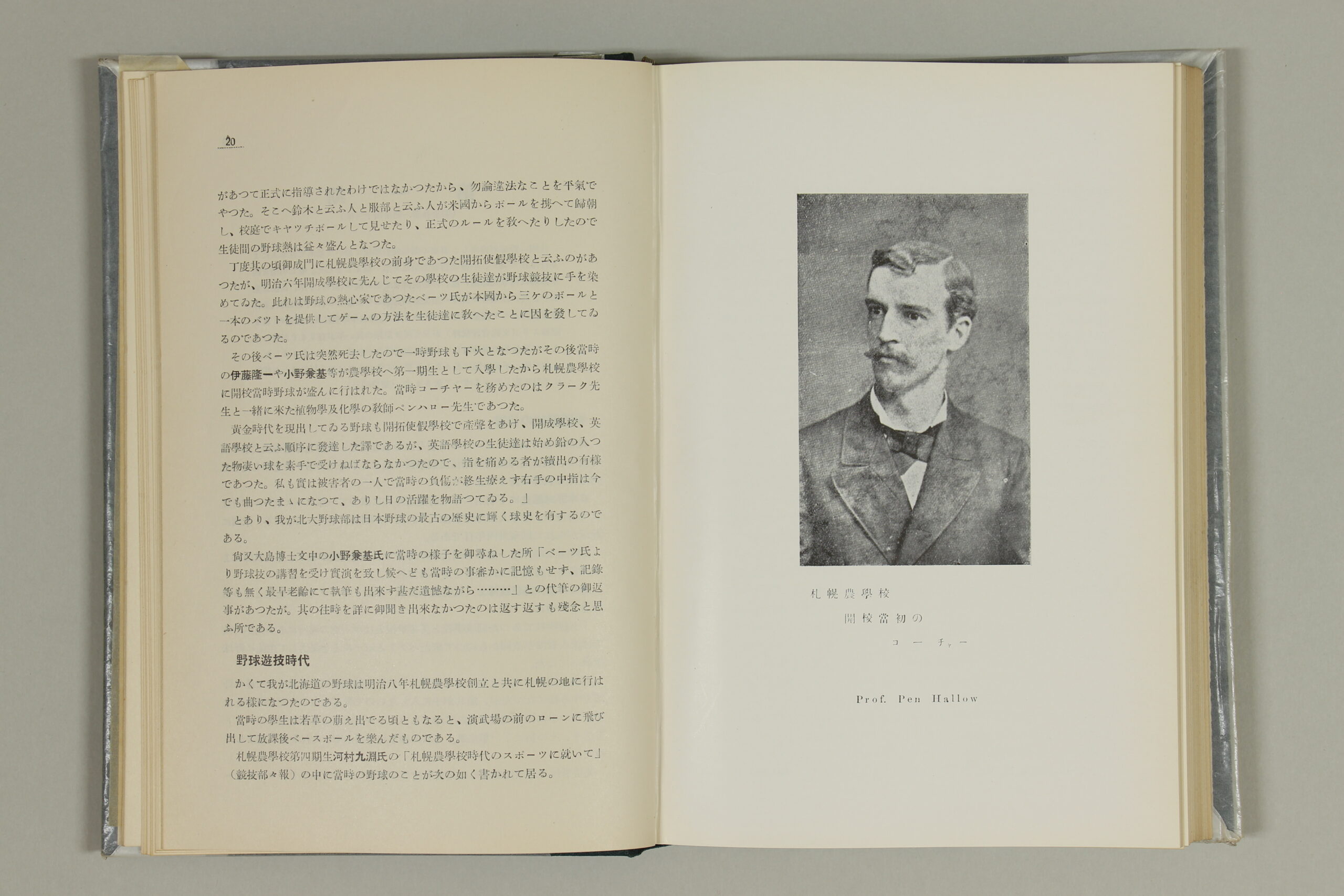

北海道と野球

展示期間: 2025.10.10(金)–2025.12.17(水)

ベースボール(野球)は、明治時代のはじめごろ、アメリカから日本に伝えられました。北海道では、1876(明治9)年に開校した札幌農学校で、アメリカ人教師の指導のもとで行われたのが最初と言われています。それ以降、野球は、スポーツとして、娯楽として、北海道の社会や産業、くらしのうつりかわりと深く結びつきながら、多くの人びとに親しまれてきました。ここでは、近年寄贈された、野球史研究家・白野仁さんの収集資料から、北海道の野球史をめぐるトピックを紹介します。

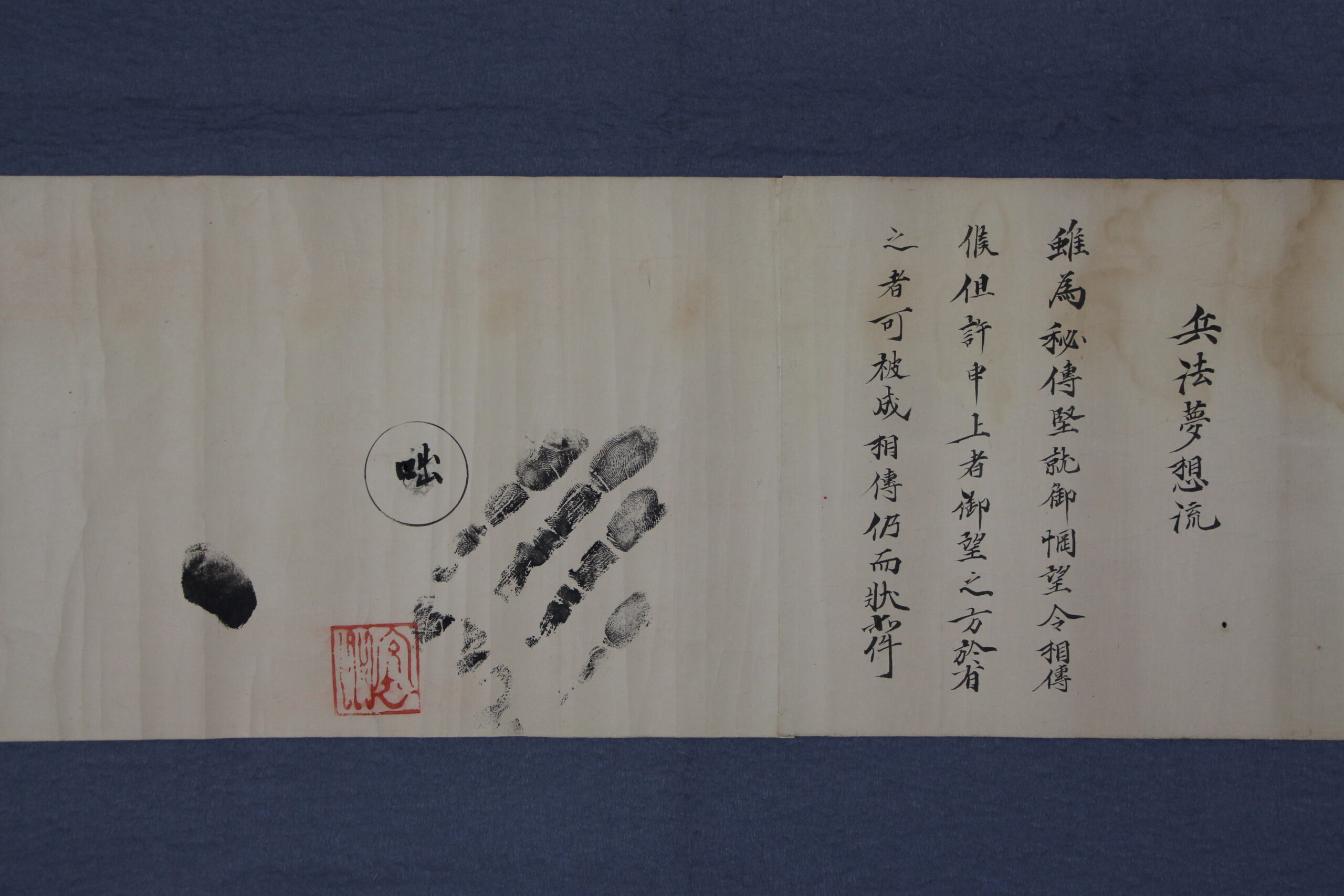

北海道へ移住した武士が伝えた古文書

展示期間: 2025.06.13(金)–2025.10.09(木)

明治時代になって北海道の開拓がはじまると、新しい生活の場を求めて、さまざまな人びとが移住してきました。そして、その中には、江戸時代に武士身分であった人びとも少なくありませんでした。そのような“もと武士”たちは、みずからが武士身分であったことを心のよりどころとするために先祖伝来の古文書をたずさえてくることがありました。ここでは、北海道博物館の所蔵資料の中から、北海道へ移住した“もと武士”が伝えた古文書について紹介します。

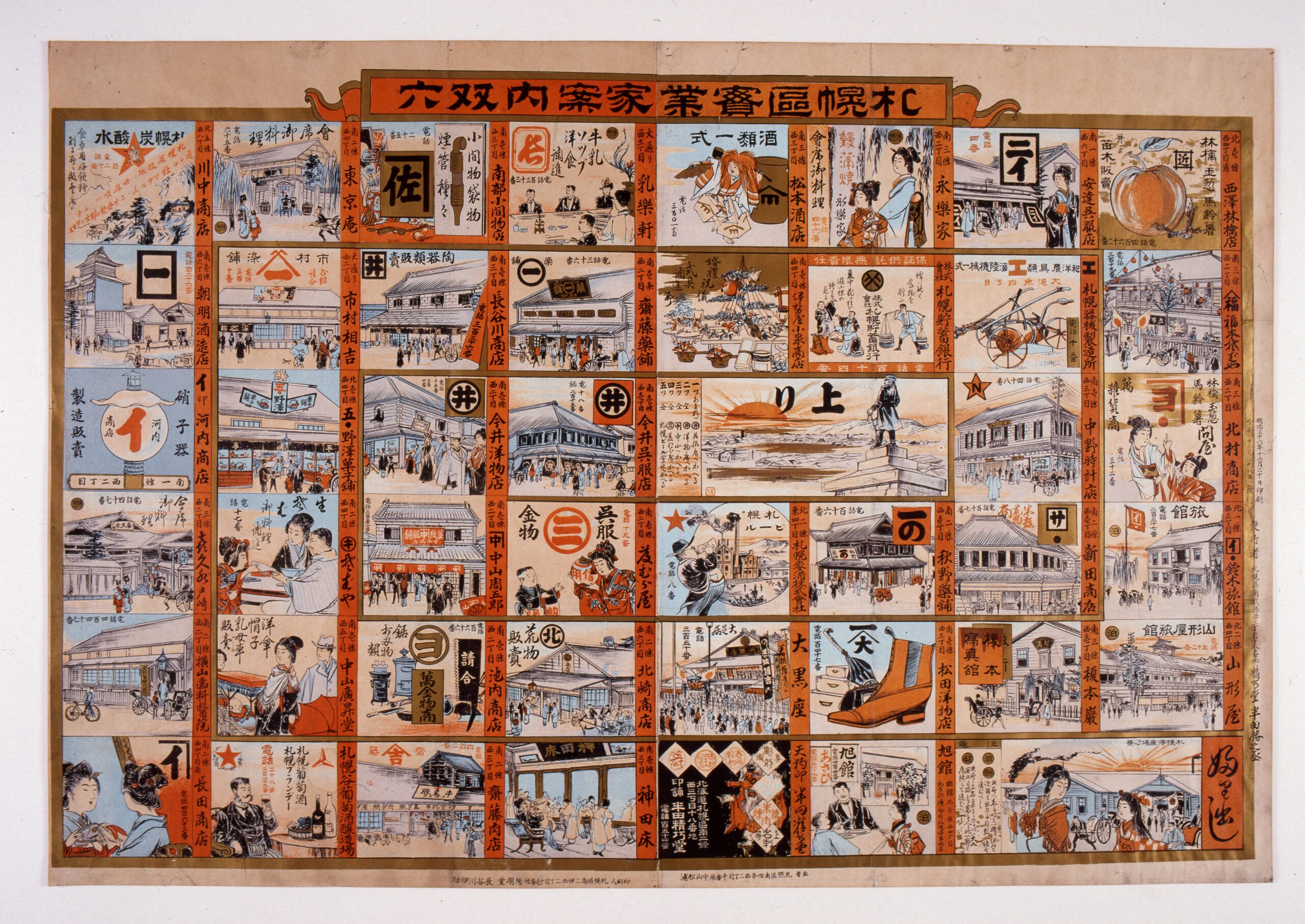

北海道の双六あれこれ

展示期間: 2025.04.11(金)–2025.06.12(木)

北海道の風景や名産品などをテーマに、江戸時代から昭和時代にかけて作られた双六について紹介します。

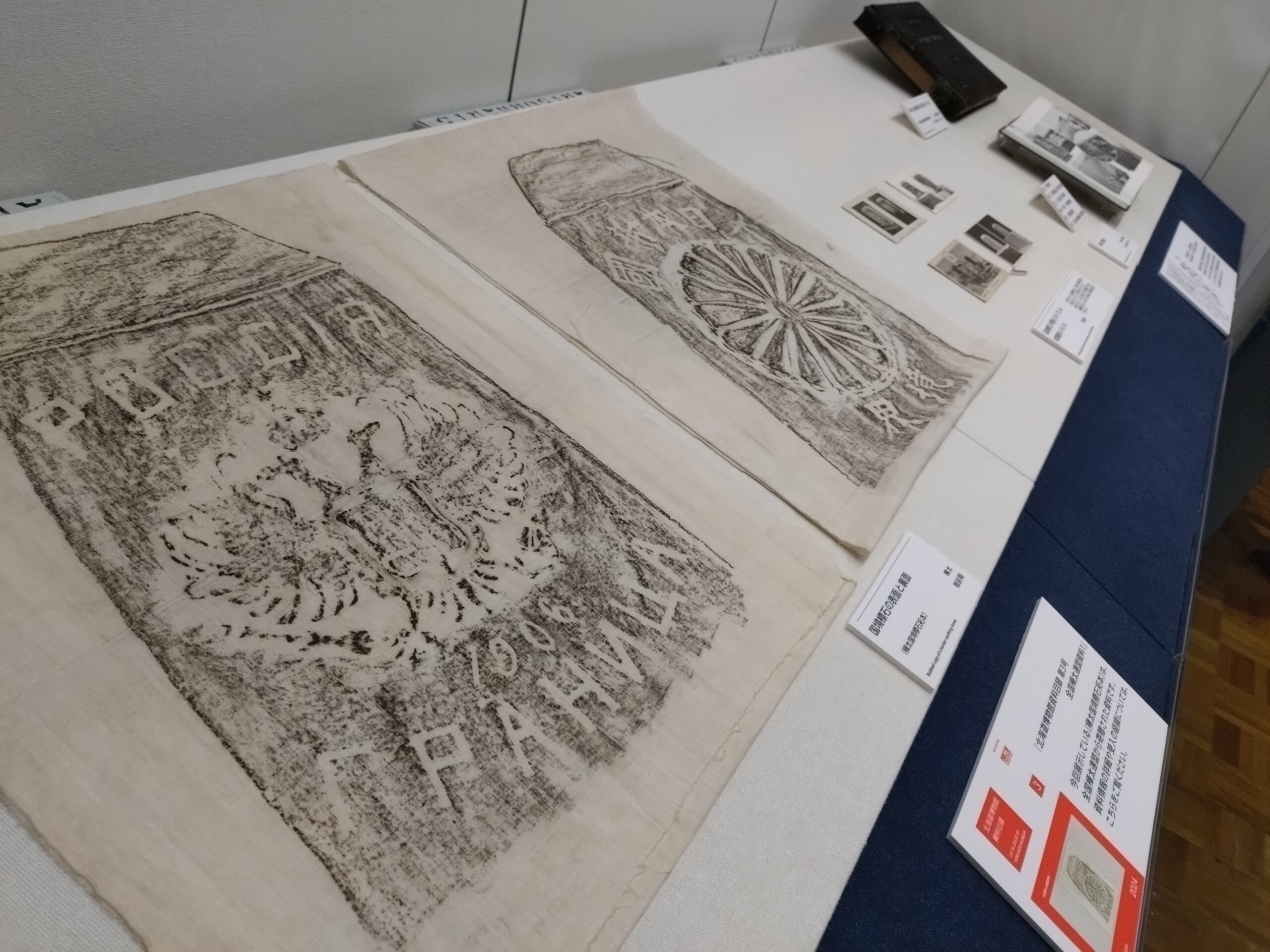

国境の地域「樺太」

展示期間: 2024.12.21(土)–2025.02.13(木)

かつて日本には、陸続きの国境がありました。その一つが、1905(明治38)年に日本の領有となった樺太です。北緯50度を境に、北樺太(ロシア領)と接し、その国境上には天測境界標が4ヵ所設置され、これらの標石は樺太を訪れる人々の観光スポットになっていました。 今回の展示では、当館が所蔵している資料から、国境標石の拓本や絵葉書など樺太の国境にまつわる資料をご紹介します。

【特別展関連】「近代の交通・通信を支えた駅逓」

展示期間: 2024.06.14(金)–2024.10.10(木)

明治から昭和のはじめ頃にかけて、北海道内には、特に交通網が整っていなかった内陸部を中心に、「駅逓所」と呼ばれる施設が置かれていました。北海道庁から駅逓取扱人を命じられた地域の有力者などが、その地域を通行する旅行者や移住者に対して、宿泊場所や休憩場所、荷物を運ぶための馬などを有料で提供する、という北海道独特の施設です。1947(昭和22)年の制度廃止までに、のべ700か所以上の駅逓所が置かれました。ここでは、北海道博物館が所蔵する駅逓関係の資料について紹介します。