北海道博物館は、2015(平成27)年4月に、北海道開拓記念館と北海道立アイヌ民族文化研究センターの組織統合により発足した歴史を有しています。前身の一つである北海道立アイヌ民族文化研究センターは、1994(平成6)年6月、公設の機関としては初めてのアイヌ文化を専門とする機関として、札幌市中央区に設置されました。

今年度は、それから30周年に当たります。この機会に、2015(平成27)年3月末をもって組織統合により北海道博物館の一翼となるまでの20年あまりの歩みを振り返っておきたいと思います。

1 設立まで

設立の端緒とされるのは、1991(平成3)年3月、当時の北海道知事(横路孝弘)が3期目を目指す選挙に臨んで掲げた公約の中に「アイヌ民族文化研究センター」の設立を明記したことです。

その背景には、1970~80年代にかけて、アイヌ語やアイヌの伝統的な生活技術(衣服の制作や木彫など)を学ぶ人々が、少しずつではありますが増えてきたこと、その流れの原動力や駆動力として、伝統的な儀式の復活や文化の継承、自分たちの言葉の学びなおしを目指す動きがあったことがまず挙げられます。

一方でそのころのアイヌ語・アイヌ文化・アイヌ史の研究は、大学などに所属する研究者を中心に進められてきたものの、総合的・体系的に取り組む体制や、それらを学習・継承の場に還元することが十分ではなかったとされます。

1984(昭和59)年に社団法人北海道ウタリ協会(現公益社団法人北海道アイヌ協会)が総会で決議した、「アイヌ民族に関する法律(案)」でも、「アイヌ語、アイヌ文化の研究、維持を主目的とする国立研究施設を設置する。これにはアイヌ民族が研究者として主体的に参加する。従来の研究はアイヌ民族の意思が反映されないままに一方的におこなわれ、アイヌ民族をいわゆる研究対象としているところに基本的過誤があったのであり、こうした研究のあり方は変革されなければならない。」と述べられていることにも、これからの調査・研究のあり方について、それまでの反省も含めた要望が多くあったことがうかがえます。

2 事業の立ち上げ

アイヌ民族文化研究センター設立に向けた庁内の検討では、研究者とともにアイヌ民族で文化の学習・継承に取り組む立場の人々からも意見を伺う機会が設けられました。既存の道立施設である北海道開拓記念館や道立北方民族博物館等との事業内容や研究分野の棲み分けや連携についても検討されています。

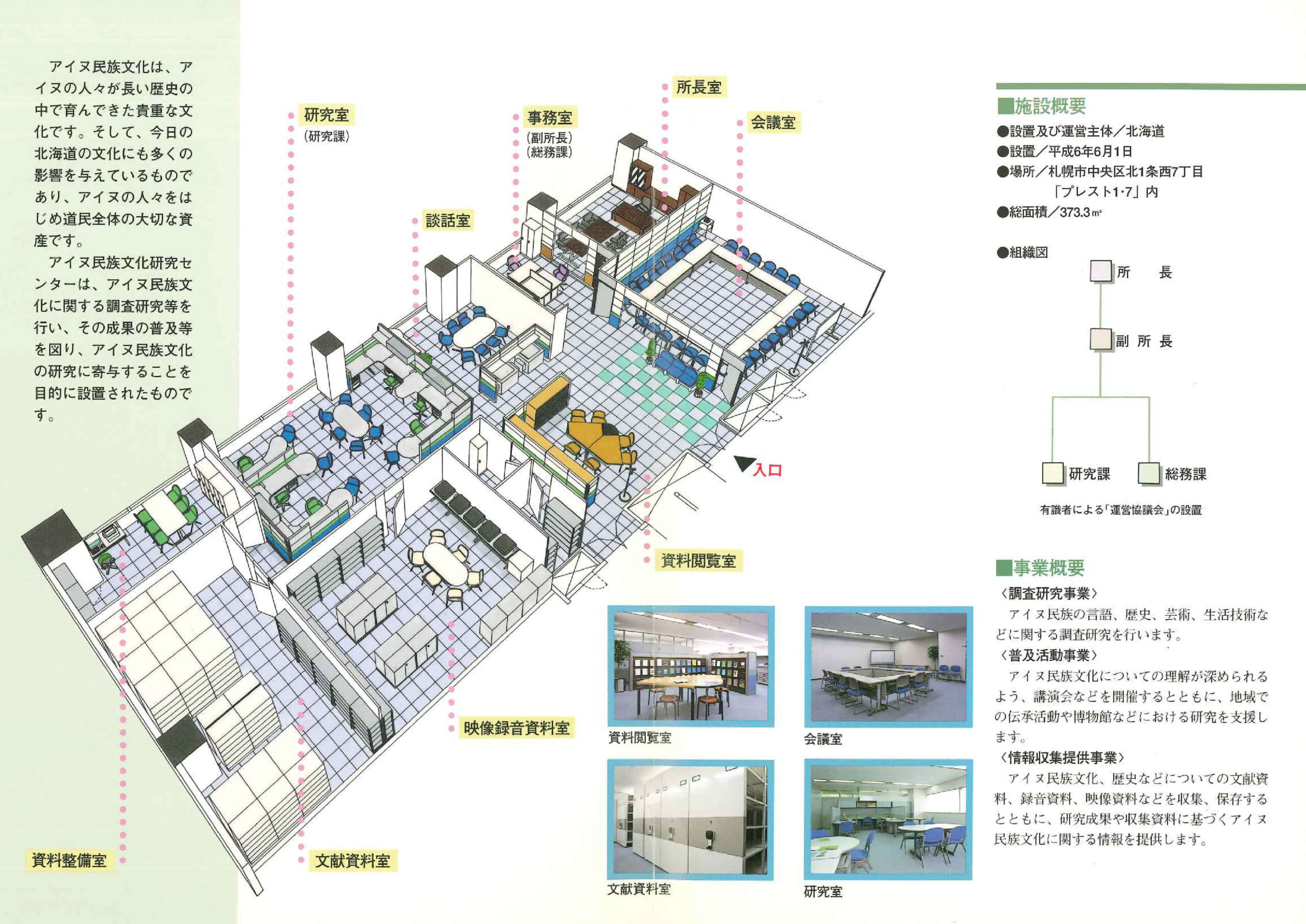

こうして1994年6月1日に開設されたアイヌ民族文化研究センターは、取り組む分野としては、従来の博物館等ではあまり取り上げてこなかった「言語・口承文芸」や「芸能」などの無形文化を中心に、「伝統的生活技術」「歴史」の4分野の調査研究に取り組むとともに、これまでの調査、特に道による調査記録をデジタル化して保存と集約を図ることなどを主な事業とされました。

6月13日に開所式が行われ、外部の識者の方々による「北海道立アイヌ民族文化研究センター運営協議会」にも諮って最初の5年間の中期計画を定め、様々な事業に取り組んでいくこととなりました。

次回は、設立からの20年間で取り組んだ主な事業についてご紹介します。