北海道開拓の村にある52棟の歴史的建造物を維持管理することは、当館の大切な業務のひとつです。

建物の部分的な補修は、指定管理者である北海道歴史文化財団や当館が発注して実施していますが、建物全体を対象とする大規模な改修工事は、2019年度から北海道庁建設部が発注しています。そうした工事には、当館からは、歴史的建造物の維持管理の専門家として私が指導・助言という立場で参画しています。

2019年度に実施した工事の様子は、『森のちゃれんがニュース』vol.22(2020冬)にて紹介しました。

その後、2020年度に建設部や当館の関係者、歴史的建造物の保存改修に関わる有識者などが集まり、2021~2022年度での旧小樽新聞社と旧近藤染舗の大規模改修工事を事例に、改修計画の議論を交わしました。その中で、将来にわたって活用するための「歴史的建造物の改修の基本的な考え方」を明文化しました。それが、以下の6 つの基本方針です。

① 創建時の姿を基本とする

② 創建~移築前の時点の姿を尊重する

③ 意匠を損なわないこと

④ 部材を傷めない

⑤ 可逆的であること

⑥ 新旧の区別が可能であること

それぞれ、簡単に説明します。

① 開拓の村に建物を移築する際、増改築された部分を取り払い、一番はじめ(創建時)の姿に戻しています。その姿にとどめることを工事の大原則としています。その上で、建物の保護や安全性の観点から、変更が生じる場合のために、②~⑥の方針を定めました。

② 増改築の過程もその建物の大切な歴史だと考えています。例えば建物保護のために、やむを得ず屋根の材料を創建時とは変更する場合、もしその建物が増改築の過程で板屋根からトタン屋根に変わっていれば、それと同じ色や工法になるように心がけます。

③ 意匠とは、建物の「見た目」のことです。歴史的な資料として「見た目」も重要であるため、大きくそれが変わるような改修は行いません。

④ 日本建築では、例えば柱などの部材で、劣化・損傷している一部だけを切り取って新しい材料に差し替えるといった、部分的な補修が可能です。必要最小限の補修を心がけます。

⑤ 安全のために補強が必要な場合、できるだけ取り外しが可能な方法を検討します。③④⑥も満たしつつ、後の時代に良い工法が見つかった際に、変更できる利点もあります。

⑥ 目に見える部分での補強は、できるだけ新しくつけたものだと分かるようにし、創建時のものだと誤解されないように留意します。

大規模改修工事の発注が道庁建設部になったことによって、当館が主体となって実施していたころに比べ、さまざまな立場の方々が工事に関わるようになりました。そうした状況でも、関係者が同じ想いで建物を守っていくために、この6 つの基本方針が大いに役立ちます。実際に、2021~2022年度に行われた旧小樽新聞社と旧近藤染舗の大規模改修工事では、設計段階や工事で詳細な工法を検討する際に、関係者が同じ意識を共有できたことには意義があったと実感しました。

この先も、開拓の村での改修工事は行われていきます。私たちがどのような考えで建物を守っていこうとしているのか、少しでも知っていただければ幸いです。

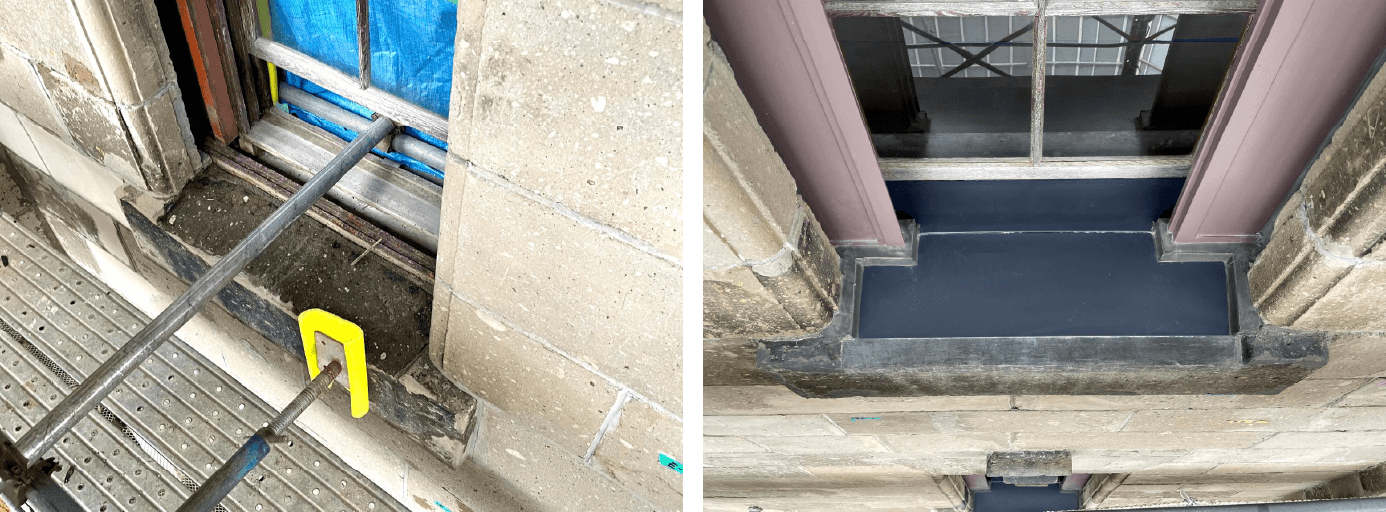

- 建物の構造上、窓枠と石材の間から雨水が入りこみ、内部の壁などの劣化が進んでいました。改修では、建物保護の観点から、すき間を金属板で覆って水が外に流れるようにしました。石材とは異なる素材を使用して新旧の区別を明確にし、取り外しが容易な方法で設置しました。

当館ウェブサイトで閲覧できます。ぜひご覧ください。