アイヌは、日本の先住民族です。「アイヌ」とは、アイヌ語で人間という意味です。アイヌ民族は、この北海道をはじめ、サハリン(樺太)、千島列島などを生活の舞台として、さまざまな文化をはぐくんできました。明治政府が北海道を日本の領土に入れ、開拓を進めるなかで、その生活や文化は大きな打撃を受けます。しかし人びとの歩みはとだえることなく、いまにつながっています。

展示構成

展示物紹介

朝の札幌駅

朝の札幌駅

この写真は、2014年の、朝の札幌駅の風景です。人びとが勤め先や学校に向かっています。札幌のアイヌの人びとも毎日、こうして仕事や学校、買い物などに出かけているのです。アイヌの人びとにとっては当たり前のことなのですが、アイヌのことをよく知らない人のなかには、アイヌ民族が今でも特別な地域でくらしているとイメージしている人もいるようです。現代のアイヌ民族は、日本のほかの人びとと同じ地域のなかで、ともにくらしていることを、まず知っていただきたいのです。

マキリ

マキリ

ものを切ったり削ったり、また調理に使ったりと、これ1本でいろいろなことに使います。ふつう、表面にはきれいな文様が彫られています。北海道にやってきた和人たちにも人気だったようで、交易品にもなりました。

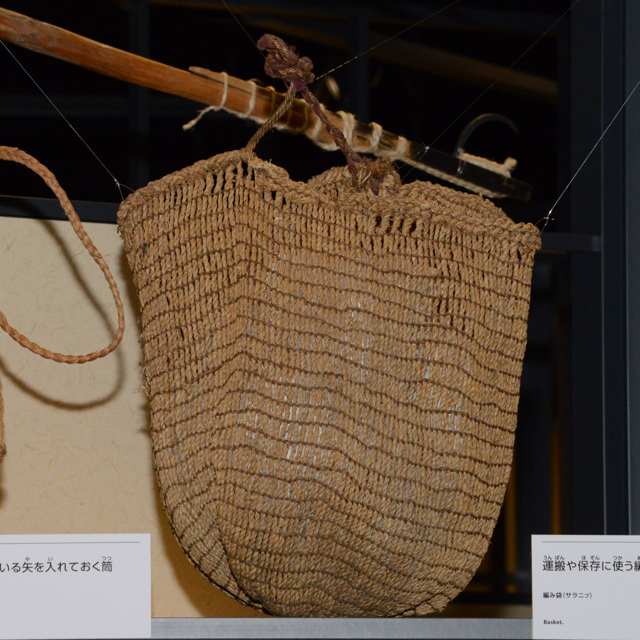

サラニㇷ゚

サラニㇷ゚

木の皮やツルなどを編んで作ったかごです。素材やその編み方によっていろいろな形、大きさのものを作ることができます。アワやヒエなど刈り取った収穫物、山で採取した山菜、また川でとれた魚を入れたりと、さまざまに使いました。

伝統的な衣服

伝統的な衣服

衣服は、両面ともガラスのケースで展示していますので、刺しゅうや文様のようすなどを、じっくりご覧ください。2〜3か月ごとに展示する衣服を入れ替えていきますので、再びお越しいただいたときには、また違った衣服を見ていただくことができると思います。

イクパスイとトゥキ

イクパスイとトゥキ

カムイや先祖のお酒を捧げるためのへらと、そのお酒を入れる漆塗りの椀です。これらの道具は、人間の食事用のものとは区別して用いられました。展示は、椀を台に乗せ、その上に酒を捧げるためのへらを置き、カムイに祈る準備をした状態です。

住まい

住まい

ここにある家屋は、胆振地方の白老で生まれ育った浜弥一郎さん(1916〜91)の指導のもとに復元された昔の住まいです。博物館の天井の高さに合わせて、少し小さめに復元されています。中央に炉がつくられ、家族のすわる場所、寝るところ、宝物や儀式の道具をおく場所などが決まっています。炉ではつねに火種を絶やすことはなかったといわれています。火をたきつづけることで地面があたためられ、壁や屋根のヨシなどが断熱材となり、さむい冬をしのぐことができました。

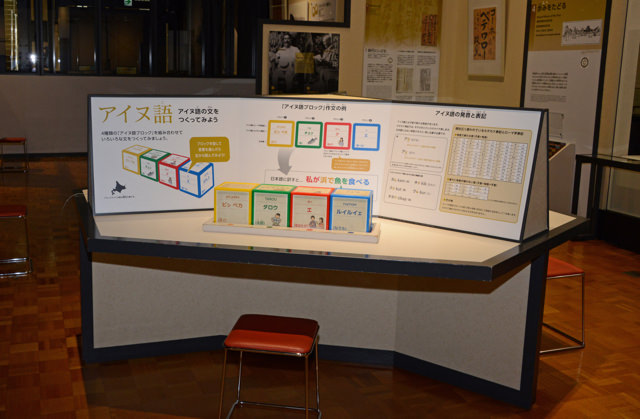

アイヌ語ブロック

アイヌ語ブロック

アイヌ語ブロックは、楽しみながらアイヌ語の単語や構造にふれることができます。ときには、おかしな文になることもありますが、どの組み合わせでもちゃんとしたアイヌ語になります。ただし、順番を入れ替えると、アイヌ語としてはまちがった文になります。とくに、赤のブロックの「わたしが」「あなたを」などは、青のブロックの「食べる」「なでる」といった動きを表すことばに必ずくつっけないといけないので、注意してください。

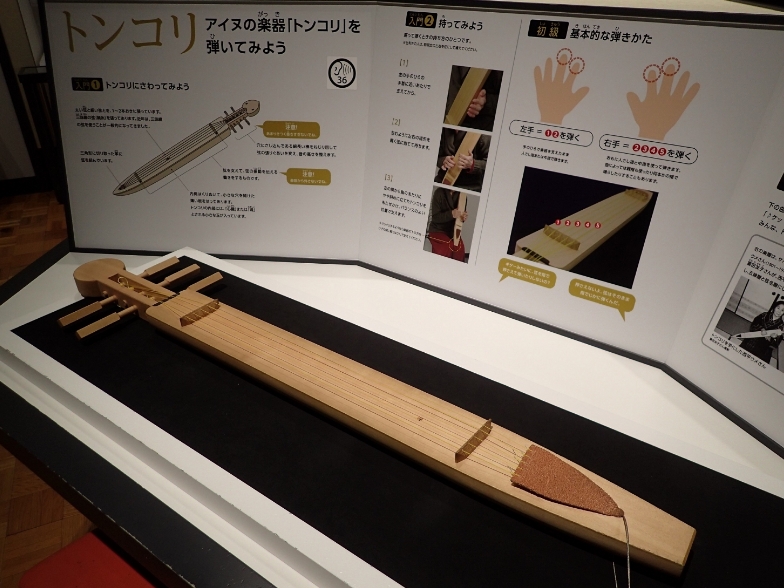

トンコリ

トンコリ

サハリン(樺太)のアイヌが伝えてきたトンコリ(五弦琴)を手にとって弾くことができます。そっと指先で弦をはじいてみると、その音色を聞くことができます。きちんとした持ち方や弾き方なども、イラストで紹介しています。

「白キツネのひとめぼれ」

「白キツネのひとめぼれ」

このアニメは、当館の職員が録音したアイヌ語の物語をもとに作りました。物語の内容は、山でくらす白キツネのカムイの兄弟がいて、その兄が人間の娘に恋をしてしまう話です。アニメにするために、もとの語りにはないアイヌ民族の道具や家のなかのようすをおぎなったり、アニメにしにくいアイヌ文化の世界観などを、ほかの物語などを調べながらイメージして映像化したところなどもありますが、そのような部分は最小限にとどめています。

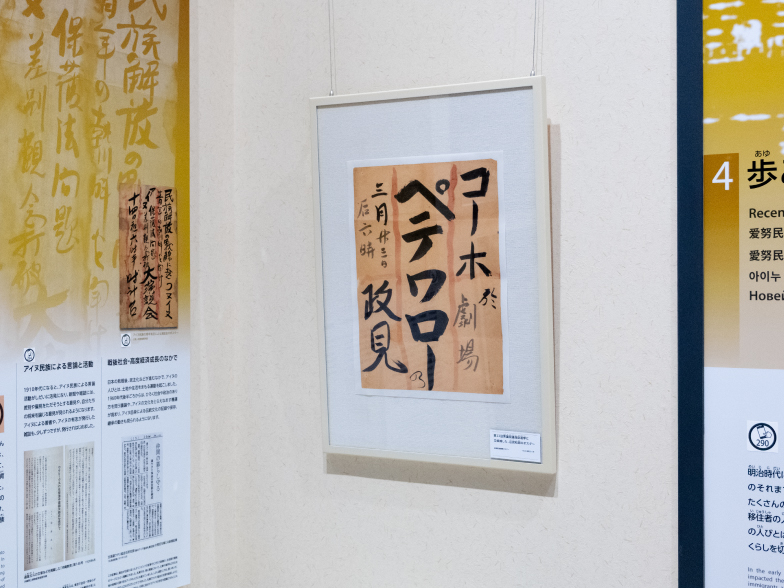

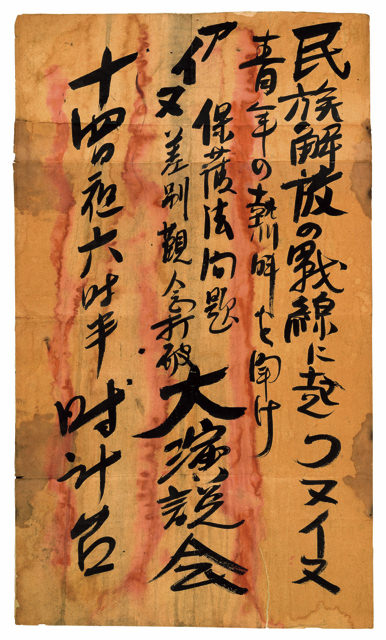

アイヌ民族による演説会のポスター

アイヌ民族による演説会のポスター

明治時代になり、日本が北海道の開拓を進めていくと、アイヌ民族の生活と文化は、多くの打撃を受けました。アイヌの人びとは、このような厳しい条件のなかで、くらしを切り開こうとしてきました。この写真は、1930年ごろ、アイヌ民族の青年たちが、札幌の時計台で演説会を開くことを知らせるポスターです。ポスターには、和人たちの差別的なアイヌ観を改めるよう求める主張や、アイヌ民族に対する施策の問題点を問いただす主張などが書かれています。

クローズアップ展示

総合展⽰室に8つある、資料や話題を定期的に⼊れ替えて展⽰するコーナーです。

新たに収集した資料や、資料の劣化を防ぐために限られた期間しか展⽰できない貴重な資料も登場します。どうぞお⾒逃しなく!

アイヌ語で楽しむ野幌森林公園の植物(1)

展示期間: 2025.12.20(土)–2026.04.09(木)

野幌森林公園では、年間を通じてさまざまな植物を見ることができます。この展示では、そのなかでもアイヌと関わりの深い植物をとりあげ、アイヌ語名や、その植物にまつわるお話などを紹介します。今回とりあげる植物は、カツラです。

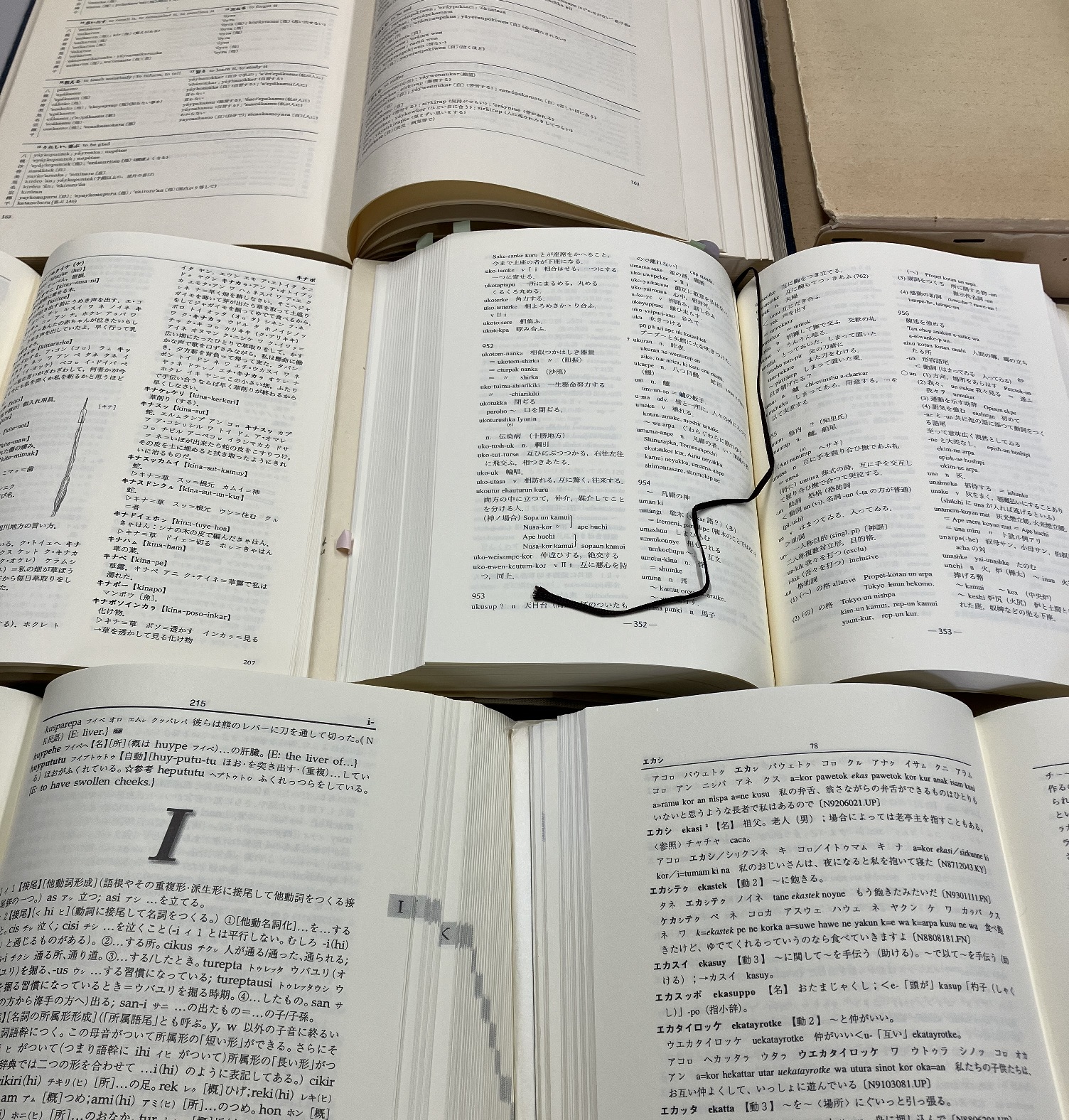

アイヌ語の辞典いろいろ

展示期間: 2025.12.20(土)–2026.04.09(木)

国連は、2022~32年の10年間を「国際先住民言語の10年」と定めました。これにちなみ、この展示ではアイヌ語の学習に用いられる辞典をいくつか取り上げ、それぞれの特徴を紹介します。