北海道の歴史は浅いといわれることがあります。たしかに、開拓がはじまって多くの人びとが移り住むようになるのは、わずか150年ほど前からにすぎません。しかし、時代をさかのぼれば、徳川将軍家にラッコの毛皮をもたらした先住民族アイヌによる交易活動など、教科書でならう日本史のイメージとは異なる独自の歴史がつみ重ねられてきました。長い長い北海道の歴史を120万年前からたどってみましょう。

展示構成

展示物紹介

ステラーダイカイギュウの親子【模型】

ステラーダイカイギュウの親子【模型】

ステラーダイカイギュウは、冷たい海に棲んだ海牛の仲間です。浅瀬に生えるコンブなどの海藻を食べる草食性で、体長は最大8mにもなりました。体に蓄えた大量の脂肪の浮力によって、いつも背中の一部が海面から出ていたとされます。1747(延享4)年に、人間に狩り尽くされ絶滅してしまいました。北広島市にある約120万年前の地層からは、ステラーダイカイギュウの下あごの骨や腕の骨、肋骨の化石が発見され、そのなかには子どもの骨もありました。

ゾウの歯のふしぎ!(ナウマンゾウ・マンモスゾウ)

ゾウの歯のふしぎ!(ナウマンゾウ・マンモスゾウ)

象の化石のなかで、最も多く発見されているのは「歯」です 。歯は非常に硬く頑丈なので、化石として残りやすく、歯を詳しく調べることで年齢や種類もわかります。人間の歯は全部で32本ほどですが、象は上顎、下顎それぞれに2本、全部で4本の大きな歯しかありません。しかし、死ぬまでに5回も歯が生え替わります。大量の草などを1日中食べて生活するので歯が早く擦り減ってしまい、いくつもの新しい歯が必要になるためです。

北海道でいちばん古い土器【複製 原資料:帯広百年記念館所蔵】

北海道でいちばん古い土器【複製 原資料:帯広百年記念館所蔵】

北海道でも縄文文化草創期から土器の使用がはじまることを示す重要な土器です。文様は隆起線文系、形は鉢形の尖り底で、本州の土器文化が伝わってきたと考えられます。帯広市の大正3遺跡からは石器なども出土し、草創期の状況を知ることができます。

絵が刻まれた岩

絵が刻まれた岩

フゴッペ洞窟に描かれた岩面刻画は、日本最大級のものです。描かれた刻画は人物が多く、この岩片にも抽象的な人物が2体、描かれています。この岩片は、洞窟内から出土したものです。

甕形の土器【オホーツク式】

甕形の土器【オホーツク式】

5〜9世紀ごろの北海道では、オホーツク文化がサハリン(樺太)から北海道のオホーツク海沿岸、さらに千島列島に広がります。サハリンと北海道では、オホーツク文化の存続する時期や遺跡の分布に違いがみられ、また、北海道では特有の土器もつくられるようになります。

蝦夷地の産物コレクション

蝦夷地の産物コレクション

超巨大なトドの皮。ゴマのような模様が入ったアザラシの皮。黒いのはクマの毛皮かな。いろいろな毛皮や、海でとれたものが大集合。ワシの羽やツルまであります。これらは全部、アイヌ民族が和人と交易をするためにとってきたものです。一方、アイヌ民族が和人から手に入れたものは、お米、お酒、たばこ、鉄の道具、漆器、木綿などです。アイヌ民族と和人はさかんに交易を行い、お互いに持っていないものを交換しました。

プロヴィデンス号

プロヴィデンス号

この船は、1796(寛政8)年にヱトモ(現在の室蘭市)へ来航したイギリス船・プロヴィデンス号の1/64の模型です。ロンドンにあるグリニッジ国立海事博物館が所蔵する設計図をもとに復元された模型(室蘭市民俗資料館所蔵)を原資料として、1992(平成4)年に作製したものです。実物は木造帆船で、全長約32.6m、幅約8.8mでした。

オムシャ

オムシャ

このジオラマは、1808(文化5)年にサハリン(樺太)で会津藩が行ったオムシャを再現したものです。オムシャとは、もともと旧知の人に再会した際の贈答挨拶のことでしたが、しだいに和人が定めた決め事をアイヌの人たちに読み聞かせ、酒やタバコ、米などを与える政治的儀礼となりました。建物の中にいるのは和人のアイヌ語通訳で、建物の前に座っているのはアイヌの長老たちです。儀式のあとには、酒宴が行われました。

開拓使札幌本庁舎

開拓使札幌本庁舎

1869(明治2)年、明治新政府は、草原と林におおわれた原野であった現在の札幌を、北海道の政治の中心地とすることに決めました。そして、新しいまちづくりのなかで、役所や学校、お雇い外国人教師の官舎などには西洋風の建築スタイルがとり入れられ、札幌中心部はアメリカ東部の都市のような雰囲気になっていきました。そのシンボル的な建物として1873(明治6)年10月には開拓使札幌本庁舎が完成しました。

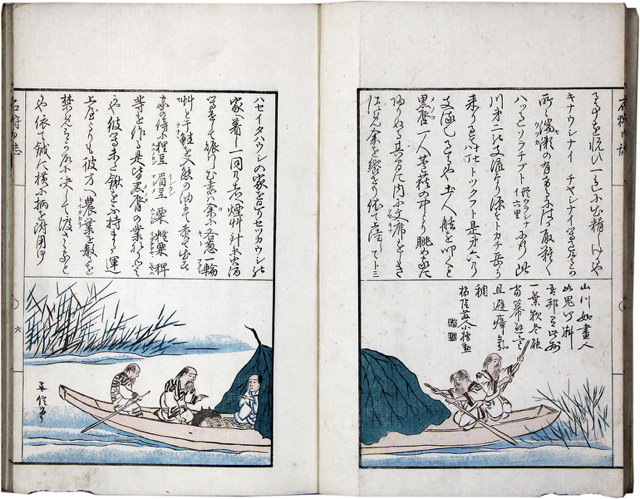

松浦武四郎が蝦夷地調査の成果をまとめて出版した本【石狩日誌】

松浦武四郎が蝦夷地調査の成果をまとめて出版した本【石狩日誌】

江戸時代のおわりごろに、個人として3回、江戸幕府に雇われて3回、蝦夷地を調査した伊勢国(現在の三重県)出身の松浦武四郎は、蝦夷地のようすを世の中に広く紹介するために、旅日記を出版しました。『石狩日誌』、『天塩日誌』などと名づけられたそれらの冊子には、さまざまな挿し絵とともに、蝦夷地の風景や動植物、蝦夷地に暮らすアイヌ民族のようすなどが記されています。

クローズアップ展示

総合展⽰室に8つある、資料や話題を定期的に⼊れ替えて展⽰するコーナーです。

新たに収集した資料や、資料の劣化を防ぐために限られた期間しか展⽰できない貴重な資料も登場します。どうぞお⾒逃しなく!

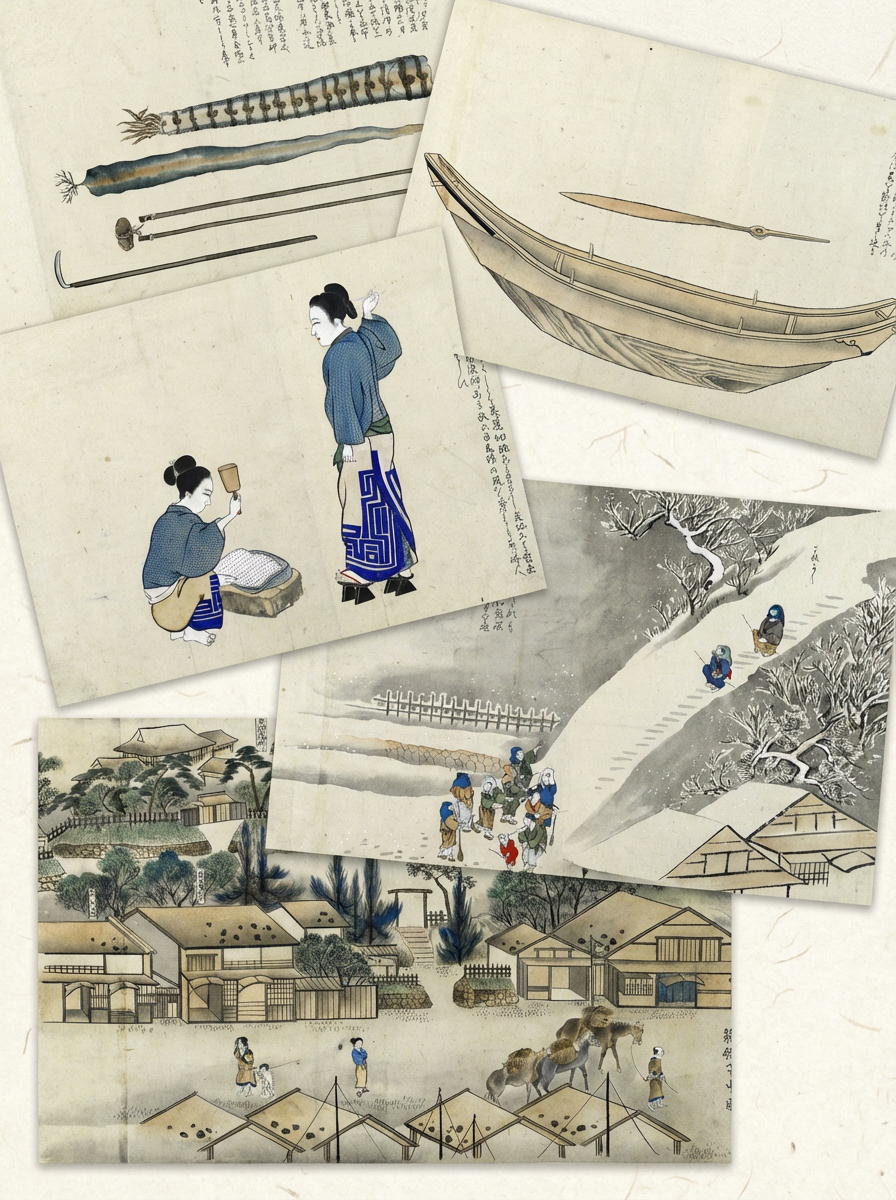

『蝦夷島奇観』模写本から②—松前・箱館の人びとの暮らし—

展示期間: 2025.12.20(土)–2026.02.12(木)

絵図師・秦檍丸が作製した画集『蝦夷島奇観』。江戸時代の蝦夷地、とりわけアイヌの人びとの姿や暮らしを絵と文章でえがいたこの作品は、「異文化」への関心をよび、さまざまな画家によって模写されました。その中に松前・箱館の和人の暮らしをえがいた場面があります。箱館市中を行き交う人びと、畑仕事をする女性、コンブをとる人びと、板碑、土偶……。江戸時代の和人地とその周辺の様子がえがかれています。

北海道の百貨店

展示期間: 2025.12.20(土)–2026.02.12(木)

日本の百貨店の歴史は、1905(明治38)年1月、三越が「デパートメントストア宣言」を主要な新聞各社の広告に掲載したことからはじまります。北海道では、明治期に創業した丸井今井や五番館などの百貨店が、多くの道民によって親しまれてきました。今回の展示では新着資料を含めた、当館に収蔵されている百貨店に関する資料を紹介するとともに、その歩みを振り返ります。