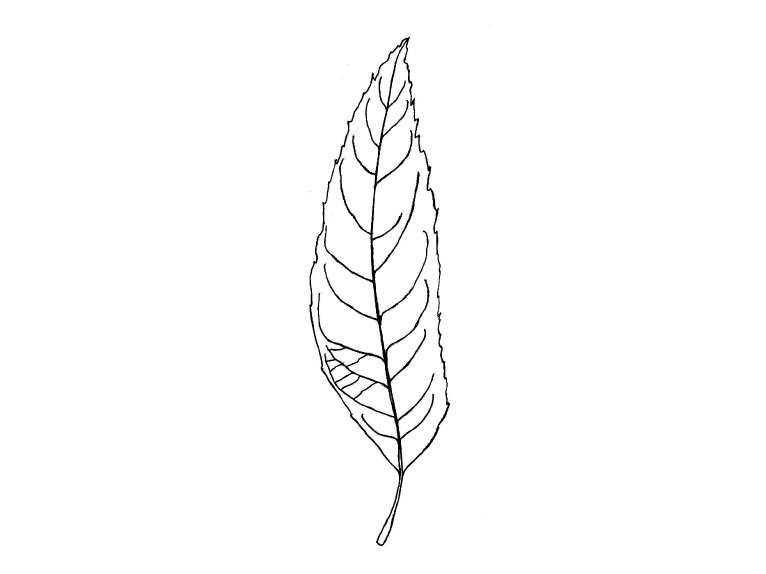

図1は植物の葉の化石であるとお分かりでしょうか?一部が欠けていますが、生きていた時には図2のような形の葉であったことが容易に想像できます。この化石は、筆者が2020年に新種として命名した化石です。

この化石は今から1,300万年前ころの新生代新第三紀中新世という時代のヤナギの一種で、Salix palaeofutura(サリックス・パラエオフトゥラ)と言います(ちなみに現代のヤナギは河原付近を好む落葉広葉樹で、ある種のヤナギは幽霊に見間違えられますね)。この写真の標本は北海道北部の士別市で筆者によって採集されたものを当館に寄贈・収蔵した資料となります(収蔵番号187413)。

この化石は、現代の北海道には自生しないオオキツネヤナギ(Salix futura)によく似た特徴を持っていましたが、葉の縁のギザギザ(鋸歯)の形が鋭い針状であるなどの特徴から、新種として認定されました(Narita et al.,2020)。この化石が新種として認定されるまでには次のような教訓的なエピソードがあります。

筆者が当館に着任したのは2022年度になりますが、それ以前は高等学校の理科教諭として、「植物化石の観察と古環境の推定」実験を高校生とともに毎年行っていました。そのため、実験・実習・研究用の資料として使用できるように、多くの植物化石を博物館と同じように個人的に採集・収蔵・管理していました。今回紹介したヤナギの化石もその中に含まれていましたが、筆者はこの化石をよく知られた別種の大型タイプであると考えておりました。

ある日のこと、実習指導中にこの化石を観察していると、何か違和感を覚えました。そこで、化石の形を詳しく調べたところ、既知の化石種とは異なる特徴をもつことがわかりました。収蔵資料を教育現場で活用したことをきっかけにこの化石が新種であることに気がついたのです。

このように収蔵資料を観察・再検討する中で新種を見いだしたり、新発見につながったりしたケースには、むかわ竜(カムイサウルス)の例など、枚挙に暇がありません。博物館の収蔵資料を適切に管理し、必要な時にすぐに再検討できる体制づくりや、常日頃から資料を観察すること、ちょっとした違和感を見逃さないことの大切さが実感できます。当館の収蔵資料にも新種が紛れているかもしれませんね。

- 引用文献:Narita et al., 2020. Actapalaeobotanica, 60, 259-295.